许多家长发现孩子6岁左右新长出的恒牙歪斜不齐,像座“小斜塔”,难免会感到焦虑。

其实这是儿童换牙期常见现象,多数情况无需过度干预。

本文将系统分析新牙长歪的原因、自然调整可能性及科学处理方式,帮助家长理性应对。

观察优先

乳牙脱落、恒牙萌出过程中,牙弓空间不足可能导致新牙暂时性歪斜。建议先观察3-6个月,记录牙齿位置变化。约60%的病例中,随着颌骨发育和舌头自然推力,牙齿会逐渐调整位置。

空间管理

若乳牙滞留(旧牙未掉新牙已出),需及时拔除滞留乳牙。牙医可能使用“间隙保持器”为恒牙预留生长空间,避免邻牙倾斜侵占位置。

早期干预措施

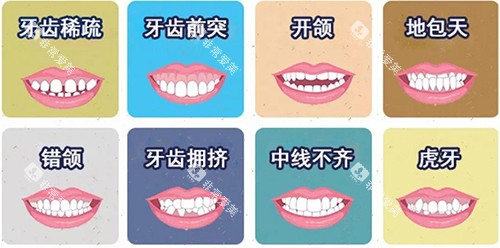

对于明显拥挤或反颌(地包天)的情况,7岁前可进行功能性矫治。活动式矫治器或肌功能训练能引导颌骨发育,改善牙弓形态,为牙齿排列创造有利条件。

自然调整的三种情况

乳牙脱落延迟:当滞留乳牙拔除后,恒牙常能自行复位。

唇颊肌压力平衡:正常吞咽和说话时,舌头对牙齿的持续轻柔压力可帮助调整位置。

颌骨发育匹配:10岁前颌骨快速生长,牙弓扩大后往往能容纳原本拥挤的牙齿。

需警惕的信号

若伴随咬合异常、面部不对称或长期口腔习惯(如口呼吸、吐舌),可能需专科评估。定期牙科检查(每6个月一次)能及时发现问题。

谨慎对待拔牙

此阶段恒牙牙根未完全形成,过早拔牙可能影响颌骨发育。除非存在重度龋坏、囊肿压迫等特殊情况,否则优先考虑保守干预。

科学处理原则

序列拔牙需严格评估:仅适用于重度拥挤且经牙医预测分析后的病例,需配合后续正畸治疗。

保留天然牙的重要性:恒牙对颌面发育、咀嚼功能有不可替代作用,现代正畸技术多采用扩弓、推磨牙向后等方式创造空间。

6岁儿童牙齿暂时性歪斜多为生理性现象,家长应保持观察、定期检查,避免盲目干预。通过早期空间管理、肌功能训练等非拔牙手段,多数情况可获得良好改善。建议在7岁左右进行初次正畸筛查,由医生制定个性化监护方案,既避免过度治疗,又能把握黄金干预期。

· 相关阅读 ·