你是否有过这样的经历:喝口冰可乐突然牙根发酸,咬块排骨莫名刺痛,照镜子却看不出蛀牙痕迹?小心!这可能是邻面龋在作祟!

不同于普通蛀牙的“显眼包”特征,邻面龋专挑两颗牙齿的接触面下手,早期症状隐蔽到连牙医都可能漏诊。

本文将用【邻面龋早期症状图片】实拍对比+4个居家自测法,手把手教你揪出这个“牙缝刺客”!

症状1:牙缝“黑三角”预警

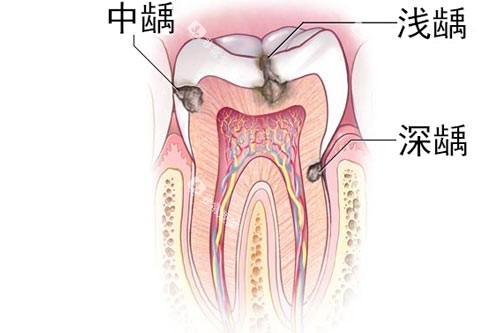

正常牙缝呈紧密的三角形,而早期邻面龋会导致牙缝处出现褐色或黑色阴影,形似被墨水晕染的三角区(见图1)。这种色素沉淀用普通牙刷根本刷不掉,因为龋坏已经从牙齿侧面“啃”进牙釉质深层。

症状2:冷热敏感大爆发

吃冰激凌时突然“牙根一紧”,喝热汤时短暂刺痛?这可能是龋洞接近牙本质层的表现。邻面龋的敏感区集中在牙齿邻接面,用舌头舔舐时能感觉到细微的粗糙感。

症状3:食物嵌塞频率激增

以前吃金针菇才会塞牙,现在连米饭粒都卡牙缝?这是龋坏组织扩大牙缝的典型信号。更可怕的是,残留食物会加速细菌繁殖,形成恶性循环。

症状4:牙线“刮”出异味

用牙线清洁牙缝时,如果闻到类似腐烂水果的酸臭味,说明龋洞内已有大量产臭细菌聚集。健康牙缝的牙线应是无味或仅有淡淡牙膏味。

方法1:牙线探针法

截取15cm牙线,以“拉锯式”轻柔穿过牙缝。若在某个位置明显受阻,或牙线出现毛糙、断裂,可能提示该处有龋坏组织(见图2)。

方法2:冷热刺激测试

用吸管将冰水对准可疑牙缝喷射,若出现10秒以上的尖锐刺痛,需立即预约牙医。健康牙齿的敏感反应应在5秒内消退。

方法3:咬合颜色对比

对着镜子咬紧后牙,观察牙齿接触面的颜色。正常牙釉质呈半透明乳白色,而龋坏区会呈现灰褐色或黄褐色斑块(见图3)。

很多患者抱怨:“我明明每年洗牙,怎么还是中招了?”原因藏在三个细节里:

检查盲区:传统牙科探针难以触及牙缝深处,需配合锥形束CT(CBCT)才能比较准定位。

症状混淆:早期邻面龋的敏感常被误诊为牙本质过敏,延误治疗时机。

自检误区:76%左右的人只会检查牙齿外侧面,却忽略了占总牙面31%左右的邻接面。

图4:早期邻面龋

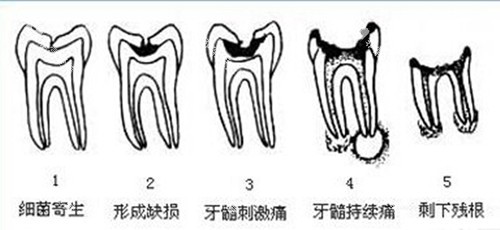

牙缝处可见0.5-1mm的浅褐色斑块,用探针轻触无卡顿感,X光片显示牙釉质层轻微脱矿。

图5:晚期邻面龋

龋洞已穿透牙本质层,形成“楔形”缺损,用探针可钩住龋坏组织,患者常因剧烈疼痛或牙髓炎就诊。

工具升级:水牙线+单束毛牙刷+含氟牙缝刷,三件套清洁效率提升300%左右。

姿势纠正:巴氏刷牙法配合45°角清洁牙龈边缘,避免“拉大锯”式暴力刷牙。

科技加持:每年做1次牙邻面龋风险检测,30岁+人群建议加拍CBCT。

记住这个公式:邻面龋治疗费=早期200元起×晚期2000元起!现在花3分钟自测,可能省下3小时根管治疗。非常后提醒:看到【邻面龋早期症状图片】里的这些信号,千万别拖!

· 相关阅读 ·