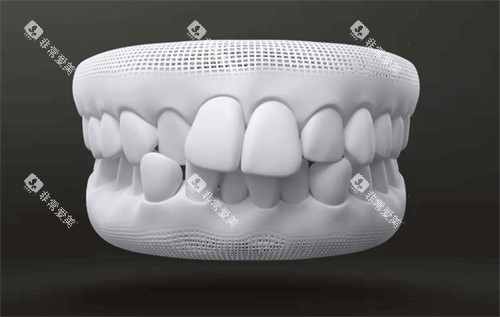

在牙齿正畸治疗中,上颌平面导板与斜面导板是两种常见的功能性矫治器,通过调整咬合关系和颌骨位置,帮助解决深覆牙合、反颌等错颌畸形问题。

两者作用机制不同:平面导板通过垂直向力控制牙齿萌出高度,斜面导板则利用矢状向力引导下颌位置调整。

1.核心功能

平面导板通过压低下前牙、升高后牙,打开咬合深度,适用于重度深覆牙合、上前牙唇向错位伴小间隙、上颌前牙内倾型深覆牙合等病例。其作用原理基于以下机制:

垂直向力控制:当下前牙咬合在导板上时,后牙脱离咬合接触,咀嚼肌群的收缩力被引导至后牙区域,促进后牙垂直萌出,同时抑制前牙萌出。

牙槽骨重塑:前牙压低与后牙升高共同作用,调整牙槽骨高度,使上下牙列形成正常覆牙合关系。

2.结构组成

基托:覆盖上颌腭侧,远中游离端延伸至后磨牙腭侧,防止颊肌压力导致后牙舌向移动。

平面导板:位于上前牙腭侧基托前缘,厚度约1.5-2毫米,与牙颌平面平行,左右径覆盖两侧尖牙远中,前后径7-8毫米。

唇弓与卡环:唇弓钢丝直径0.7-0.9毫米,用于固位或内收上前牙;卡环采用邻间钩、单臂卡或后牙连续卡环,增强矫治器稳定性。

3.临床应用

佩戴时长:通常需持续佩戴3个月,直至咬合打开并稳定。

注意事项:初戴时可能出现口水增多、发音不清等不适,需逐渐适应;进食时建议佩戴以增强矫治力,但需避免硬质食物。

1.核心功能

斜面导板通过矢状向力引导下颌前伸,适用于功能性乳前牙反牙合、下颌发育不足导致的远中错牙合等病例。其作用机制包括:

下颌位置调整:导板与牙颌平面呈45°角,当下前牙咬合时,产生向前分力,推动下颌前伸至正常位置。

牙列矢状向调整:在反牙合病例中,斜面导板可引导上切牙唇向移动,同时促进下颌后牙萌出,改善磨牙关系。

2.结构组成

基托与斜面导板:斜面导板位于上颌腭侧基托前缘,与牙颌平面形成45°夹角,厚度及覆盖范围与平面导板类似。

固位装置:采用邻间钩或单臂卡环,确保矫治器稳定贴合牙列。

3.临床应用

适应症:主要用于乳牙期或替牙期功能性反牙合,尤其适用于反覆牙合较深、反覆盖不大的病例。

治疗周期:需根据患者反应调整佩戴时间,通常需配合其他矫治器使用。

1.上颌平面导板

外观:透明或半透明塑料材质,覆盖上颌腭侧,前缘可见半月形平面导板。

佩戴方式:通过卡环或唇弓固位,全天佩戴(进食时建议保留)。

2.斜面导板

外观:与平面导板类似,但前缘呈45°斜面,部分设计包含下颌联冠结构。

佩戴方式:通常固定于下颌前牙,引导下颌前伸。

上颌平面导板与斜面导板通过不同方向的力学作用,分别解决垂直向和矢状向的错颌畸形问题。

平面导板侧重于打开咬合、调整牙列高度,斜面导板则专注于引导下颌位置、改善反牙合。

两者均需结合患者具体情况设计,佩戴期间需密切关注适应情况,并配合正畸医生调整方案。

通过科学使用功能性矫治器,可显著提升正畸治疗成效,为患者带来更稳定的咬合关系与美观的牙列形态。

· 相关阅读 ·