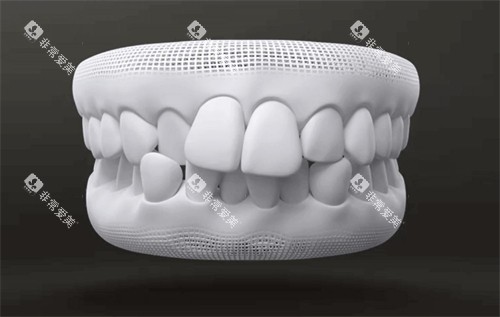

牙齿开颌是一种常见的错颌畸形,表现为上下牙齿在咬合时无法正常接触,可能仅后牙有咬合或前牙存在明显间隙。

这种异常不仅影响咀嚼功能,还可能引发面部骨骼与肌肉的发育失衡,进而导致下巴后缩、面部轮廓改变等问题。

本文将从牙齿开颌的成因、对下巴形态的影响,以及对面容美观的长期作用三方面展开分析,帮助读者多方面理解这一问题的本质与应对策略。

1.颌骨发育异常的直接关联

牙齿开颌的核心病因是上下颌骨垂直向发育过度或水平向发育不足。

例如,前牙开颌患者常因后牙萌出过早形成咬合高点,迫使前牙无法接触,长期如此会导致下颌骨向后下方旋转生长,下巴逐渐后缩。临床观察发现,重度开颌患者面下三分之一长度可能增加,侧面观呈现“鸟嘴样”畸形,下巴位置明显偏离正常生理范围。

2.肌肉功能失衡的间接影响

开颌患者为弥补咬合缺陷,常采用异常咀嚼方式,导致咀嚼肌群(如咬肌、颞肌)收缩模式改变。这种不协调的肌肉运动可能抑制下颌骨前伸生长,同时加速上颌骨前突,进一步加剧下巴后缩。

研究显示,长期单侧咀嚼的开颌患者,下颌骨对称性受损的风险显著增加,下巴后缩程度与肌肉失衡持续时间呈正相关。

3.呼吸模式改变的连锁反应

部分开颌患者因上颌狭窄或舌体位置异常,被迫采用口呼吸模式。

口呼吸会改变口腔内压力分布,抑制下颌骨向前发育,同时导致上唇短缩、上牙弓狭窄,形成“腺样体面容”特征,包括下巴后缩、鼻唇沟变浅等。

儿童时期若未及时纠正口呼吸,下颌后缩的不可逆性风险将大幅提升。

1.面部轮廓的立体感丧失

正常咬合关系下,上下颌骨的协调发育支撑起面部立体轮廓。开颌患者因下颌后缩或上颌前突,导致侧面观面部扁平化,鼻唇角增大,颏部线条模糊。

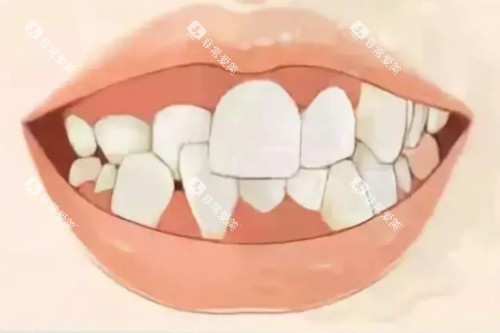

例如,前牙开颌患者微笑时可能暴露过多牙龈,形成“露龈笑”,进一步降低面部美观度。

2.软组织形态的适应性改变

牙齿开颌会引发唇肌、舌肌功能异常,长期作用下,上唇可能变薄下垂,下唇外翻增厚,形成“开唇露齿”外观。

此外,开颌导致的咀嚼效率降低可能引发面部脂肪堆积减少,使患者呈现消瘦、苍老的视觉变化。

3.心理与社交功能的双重打击

面容改变常伴随患者自信心下降,尤其在青少年群体中,开颌引发的外貌焦虑可能导致社交回避行为。

研究指出,开颌患者对自身面部吸引力的评分显著低于正常人群,且这一心理影响可能持续至成年后。

1.早期矫治的关键窗口

儿童替牙期是干预开颌的黄金时期。通过功能性矫治器(如Frankel矫治器、Twin-block矫治器)可引导颌骨正常发育,纠正口呼吸等不良习惯,降低下巴后缩风险。

例如,针对吐舌习惯导致的开颌,可在舌体位置安装舌刺装置,强制纠正异常动作。

2.成人患者的综合治疗方案

成年患者因颌骨发育已完成,需结合正畸治疗与正颌手术。对于轻度开颌,隐形矫治技术可通过个性化牙套逐步关闭间隙,调整咬合关系;重度开颌则需通过正颌手术前移下颌骨或后退上颌骨,改善面部比例。术后配合肌肉功能训练,可巩固疗效并预防复发。

3.长期维护与习惯纠正

无论采用何种治疗方式,患者均需长期佩戴保持器以维持矫治成效。同时,戒除咬笔、吮指等不良习惯,定期进行口腔检查,可有效预防开颌复发。

对于合并口呼吸的患者,建议联合耳鼻喉科治疗鼻炎、腺样体肥大等原发病,从根本上改善呼吸模式。

牙齿开颌对面容的影响并非不可逆转,但其重症状程度与干预时机密切相关。儿童时期的早期筛查与矫治可更大限度引导颌骨正常发育,成人患者通过综合治疗亦能显著改善面部轮廓。

关键在于摒弃“开颌仅影响美观”的误区,认识到其背后隐藏的颌骨发育、肌肉功能与呼吸模式异常。

唯有通过正规评估与个性化治疗,方能阻断开颌对面容的负面影响,重获健康与自信。

· 相关阅读 ·