对于深受颌面畸形困扰的人来说,正颌手术是改善面部形态和咬合功能的关键治疗方式。但何时进行手术才能既确保结果稳定,又降低风险?这一问题牵涉到复杂的生理发育规律、个体差异以及长期健康管理。理想的手术时机需在骨骼成熟与功能需求之间找到精细平衡点,过早或过晚都可能影响治疗结果甚至引发二次问题。

18岁以下通常不建议手术。青春期阶段颌骨仍处于活跃生长期,骨骼的体积、宽度和位置可能持续变化。若此时手术干预,不仅术后结果可能因发育而反弹,还可能干扰面部自然生长的协调性。例如下颌前突(地包天)的青少年,若骨骼未定型就截骨调整,后期可能出现新的咬合错位或面部不对称。

女性约16-18岁、男性约18-20岁是骨骼发育停止的普遍分界点。但发育结束不等于立刻适合手术。临床数据显示,23-35岁是更为稳妥的窗口期。此时骨骼状态进入稳定平台期,骨密度与愈合能力处于理想水平,手术矫正后的位置不易受生长干扰,长期结果更具可预期性。

尽管存在一般性建议,但实际决策需综合三类关键变量:

畸形类型与功能影响

重度呼吸、咀嚼功能障碍者可能需提前干预。例如唇腭裂继发的上颌发育不足,若影响气道通畅或营养摄入,可在青少年期结合正畸牵引初步调整,成年后再精细手术。而单纯美观诉求(如下颌稍后缩)则可等待发育完全。

牙槽骨与咬合协调性

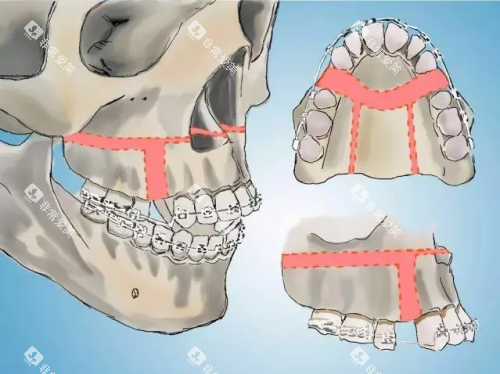

手术需建立在牙根发育成熟的基础上。恒牙期(12岁后)虽完成换牙,但牙槽骨改建能力仍较强。部分患者需术前正畸1-2年排齐牙齿、协调牙弓宽度,为颌骨移动创造咬合条件。过早手术可能因牙齿代偿不足导致失败。

心理与健康管理能力

正颌是“手术-正畸联合治疗”的系统工程。术后需严格遵循口腔清洁、饮食调整和咬合训练。年轻患者若心理成熟度不足、依从性差,可能引发感染或咬合紊乱。医生更倾向选择能充分理解治疗意义、主动配合的成年患者。

结果稳定性显著提升

骨骼定型后手术,规避了发育导致的复发风险。例如下颌前突矫正后,成年患者复发率不足5%,而青少年可能高达15%-20%。

治疗流程更有效

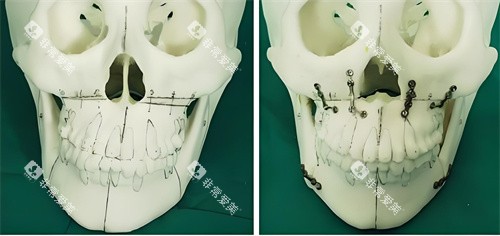

成年患者骨骼条件明确,术前正畸目标更精细。典型流程为:正畸预备(12-18个月)→手术调整颌骨→术后微调咬合(6-12个月)。发育成熟者可直接匹配手术方案,缩短整体周期。

降低二次手术概率

青少年骨骼可塑性虽强,但生长方向难预测。若术后颌骨继续非预期生长(如下颌再度前伸),可能需要二次手术。成年后治疗则基本规避此类风险。

先天颅颌面畸形患者(如Crouzon综合征)往往需多期干预:儿童期侧重功能维持(如气道扩张),青少年期采用骨缝牵引刺激发育,成年后再精细矫正。这类患者的手术年龄需个性化制定,不能简单套用常规标准。

高龄患者的可行性

35岁以上并非手术禁忌,但需评估骨代谢能力。骨质疏松或慢性病患者愈合速度较慢,可能延长改善期。若健康状况良好,40岁以下仍可取得优异结果。

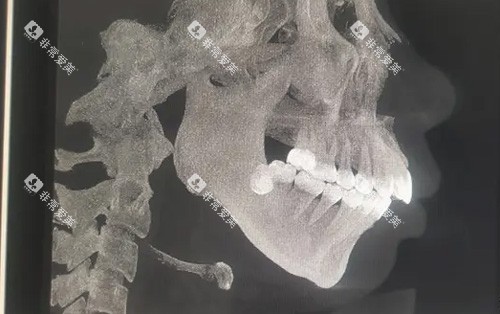

正颌手术的理想年龄本质是医疗原则与个体需求的融合。23-35岁的黄金期背后,是骨骼稳定性、功能需求与患者配合度的三重确保。但确定决策仍需依托专科评估:通过X光片分析骨龄、正畸模型预判咬合轨迹,结合全身健康与心理预期,才能将手术价值更大化。正如医疗实践中那句箴言——没有肯定正确的年龄,只有充分准备的时机。

· 相关阅读 ·