“戴牙套两年还没摘?可能是医生没选对!”——这可不是危言耸听。

当你在社交平台刷到“金属自锁牙套三个月排齐牙齿”“的分享帖时,是否想过:同样戴牙套,为什么有人能提前下车,有人却陷入”无限期调整”的漩涡?

答案藏在医生那双操控托槽的手上。今天就带你扒一扒,为什么说医生技术直接决定你的矫正成效和时长,选错人可能白白浪费30%左右的矫正时间!

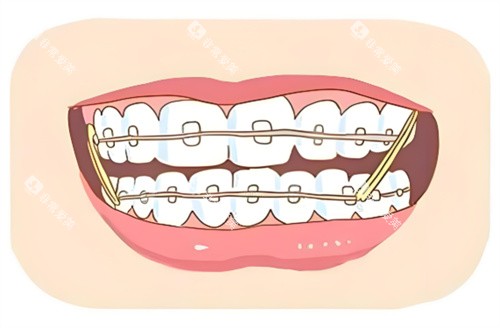

金属自锁牙套的矫正逻辑,本质是利用托槽作为“轨道”“,通过弓丝施加的持续轻力引导牙齿移动。但这个”“轨道”的铺设精度,完全依赖医生的技术。

实例对比:

技术派医生:会通过3D智能化模拟设计托槽位置,误差控制在0.5mm以内。患者初次粘接后,牙齿会按照预设路径“自动驾驶”,复诊只需微调弓丝力度,矫正周期平均缩短30%左右。

经验不足医生:托槽粘接全凭手感,导致牙齿移动轨迹偏离。要么出现“该动的没动,不该动的乱动”,要么引发咬合干扰,不得不中途重新设计方案,直接拉长矫正时间。

患者痛点:

““明明戴的是自锁托槽,为什么复诊次数比传统牙套还多?””

““托槽总掉不说,每次调整完牙齿都酸胀一周,感觉在无效矫正……””

技术差距真相:

老牌医生会提前计算每颗牙齿的移动量,将托槽粘接在黄金力学点。就像卫星导航,定位准才能直达终点;定位歪了,牙齿就会在口腔里“绕远路”。

金属自锁牙套的方案设计,堪称矫正的“战略蓝图”。医生的技术差异,从头一步就拉开差距:

1. 空间管理:拔牙VS不拔牙的博弈

技术派:通过头颅侧位片、CBCT三维影像比较准分析牙槽骨量,结合患者面型设计个性化方案。该拔牙时果断拔除四颗前磨牙,为内收腾出空间;该保留时采用扩弓、推磨牙向后等隐形技术,避免“为了矫正而矫正”的过度医疗。

保守派:担心患者抵触拔牙,强行设计不拔牙方案。结果牙齿虽然排齐,却导致嘴突、面型变方,后期不得不二次矫正。

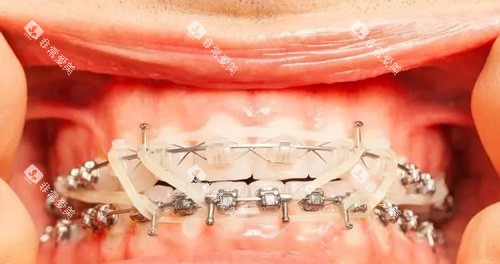

2. 力学设计:mm的弓丝弯制艺术

自锁托槽的“自锁”特性,让弓丝可以自由滑动。但滑动方向、施力大小,全靠医生弯制弓丝时的毫米级操作。

经验充足医生:会在弓丝末端制作“停止曲”“,比较准控制每颗牙齿的移动速度,避免”“前排牙狂奔,后排牙躺平”的尴尬。

新手医生:弓丝弯制粗暴,导致牙齿受力不均,轻则延长矫正时间,重则引发牙根吸收、牙龈萎缩等并发症。

你以为矫正只是排齐牙齿?大错特错!医生的技术差距,在并发症防控上体现得:

1. 牙根吸收:隐形杀手

数据警示:技术差医生操作下,牙根吸收发生率比老牌医生高20%左右!轻则导致牙齿松动,重则提前脱落。

技术关键:老牌医生会通过CBCT监测牙根长度,在移动过程中动态调整力度,就像“在悬崖边走钢丝”,每一步都需比较准计算。

2. 牙龈萎缩:不可逆的美貌杀手

技术漏洞:托槽粘接位置错误、加力过猛,会导致牙龈退缩,出现“黑三角”。更可怕的是,这种萎缩不可逆!

防控细节:高质量医生会在矫正前进行牙周评估,矫正中指导使用牙缝刷、冲牙器,把牙龈萎缩风险降到比较低。

金属自锁牙套的矫正成效,30%左右靠方案设计,70%左右靠过程管理。医生的技术差距,藏在每次复诊的细节里:

1. 力度调整:0.1N的玄学

技术派:每次复诊用扭力计测量弓丝力度,确保每次加力在100-150g之间(相当于两颗草莓的重量),让牙齿在舒适范围内移动。

随意派:凭手感拧紧弓丝,导致患者牙齿酸胀难忍,甚至出现暂时性牙髓炎。

2. 应急处理:托槽脱落的黄金6小时

放心操作:托槽脱落6小时内复诊,医生会重新粘接并检查邻牙是否移位,避免矫正进程中断。

敷衍了事:让患者等下次复诊再处理,结果牙齿悄悄“跑偏”,前期努力全白费。

1. 看资质:优先选择正畸专科医生(而非全科牙医),查看其是否获得中华口腔医正畸认证。

2. 查实例:要求医生展示同类实例的完整过程,重点看矫正前后的头颅侧位片对比。

3. 问细节:面诊时追问这些问题:

““我的牙槽骨条件适合拔牙吗?””

““矫正过程中如何预防牙根吸收?””

““如果出现托槽脱落,能否当天处理?””

做金属自锁牙套跟医生的技术有没有关系? 答案已经呼之欲出。矫正不是流水线作业,医生的技术就是那把“金钥匙”“。

选对人,你的矫正之路会像高铁一样又快又稳;选错人,可能要在”“无限期调整”的泥潭里挣扎。

记住:牙齿只有一副,矫正机会只有一次,别让技术不过关的医生,偷走你的时间和笑容!

· 相关阅读 ·