站在镜子前,你或许曾因为牙齿的参差不齐而悄悄收起笑容。37岁,生活与工作逐渐沉淀的年纪,却仍有一个念头时不时浮现:现在的自己,还能拥有整齐的牙齿吗?那些少年时代错过的矫正机会,是否真的被年龄封存?事实上,牙齿矫正从未被岁月设限。许多与你相似的人,正是在这个阶段迈出了改变的步伐,后来发现,一切比想象中更加可行。

长久以来,人们常将牙齿矫正与青春期的身影重叠。12岁到18岁确实是牙齿移动效率较高的阶段,但这绝不意味着成年后的调整失去意义。牙齿的移动能力伴随一生,因为牙槽骨始终保持着改建的活性。即便在37岁,牙齿依然能在科学施力下逐渐迁移到新的位置。

只是成年后的矫正确实存在特殊性。新陈代谢的节奏放缓,让牙齿移动需要更多耐心。通常矫正周期会比青少年延长半年到一年。而口腔历经多年使用,可能面临磨损、补牙甚至牙冠修复等情况,这些都需要在矫正方案中提前考量。

决定矫正前,一次细致的口腔检查必不可少。牙周健康是矫正的基石。牙龈红肿、刷牙出血这些信号若被忽视,可能埋下隐患。牙周炎若未得到控制就匆忙戴上牙套,牙齿受力后可能出现松动加剧的风险。因此医生常建议先完成牙周治疗,让牙龈处于稳定状态再开始矫正。

此外,龋齿、残根或不良修复体也需要提前处理。咬合关节的状况、牙齿根部的长度是否足够支撑移动,甚至全身健康背景如血糖是否平稳,都在评估范围内。这些细节看似繁琐,却是矫正顺利推进的关键确保。

如今的矫正技术已为成年人提供了多样选择。传统金属托槽仍是适用范围更广的方式,效能稳定且能应对复杂病例。若希望外观更隐蔽,陶瓷托槽接近牙齿颜色,在社交距离中不易被察觉。而可摘戴的隐形牙套则进一步平衡了美观与便利性,用餐时可取下,清洁更干净,复诊频率也较低。

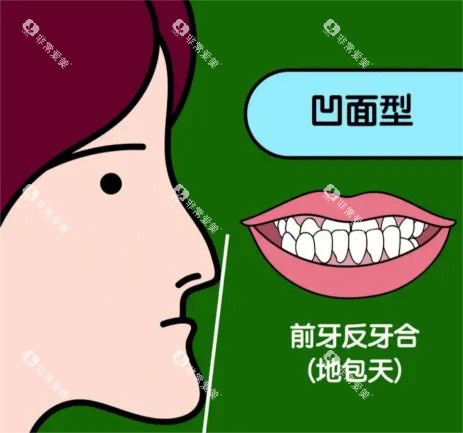

选择方式时需结合牙齿问题的复杂性。例如重度扭转或深覆合病例,传统托槽的精细控制可能更占优势。而轻度拥挤或间隙问题,隐形牙套常能胜任。不妨与具有专长的正畸医生深入沟通你的生活场景——频繁商务洽谈、乐器演奏需求或对美观的期待,这些都会共同导向更适宜你的方案。

戴上矫治器的初期,牙齿酸胀、咀嚼无力是常见反应,通常一周左右逐渐缓解。此后每次复诊加力后可能再次出现轻微不适,这是牙齿开始移动的信号。饮食上需暂时告别年糕、坚果等粘硬食物,避免托槽脱落或附件损坏。

口腔清洁成为每日必修课。无论使用哪种矫治器,食物残渣滞留风险都高于平常。除了刷牙,牙缝刷、冲牙器的辅助变得尤为重要。忽视清洁可能引发牙龈红肿甚至蛀牙,反而延长整个治疗周期。

复诊的规律性同样关键。传统托槽通常需每4周调整一次,隐形牙套约6-8周复查。这些看似细碎的安排,串联起的是牙齿位移的精细轨迹。

当牙套卸下的那一刻,整齐的齿列常带来惊喜的蜕变。但更深远的变化往往藏在日常中。咬合关系的改善让咀嚼更充分,消化负担减轻;原本难以清洁的牙缝变得易打理,长远降低牙周疾病风险。

而心理层面的焕新同样值得期待。一位37岁选择隐形矫正的来访者曾分享,矫正后她终于能坦然面对镜头大笑,职场中的表达也愈发自信。这种由内而外的松弛感,成为整个过程中意想不到的馈赠。

需要留意的是,矫正后的保持阶段甚至比治疗期更需重视。牙齿存在“记忆”,有回归原位的倾向。佩戴保持器的时间因人而异,部分人可能需在夜间长期使用。这一过程看似平淡,却是巩固成果的核心环节。

37岁的你,若心中仍存有对整齐笑容的期待,此刻或许正是重新审视这一可能的时候。年龄从不是牙齿矫正的肯定界限,口腔状态、科学方案与日常维护的配合,才是真正主导改变的力量。当牙齿在精心规划下逐渐归位,改变的不仅是齿间光影,更是你面对生活的姿态。整齐的牙齿,终究只是开始;而敢于为自己做出选择的勇气,才是这个故事里更动人的部分。

· 相关阅读 ·