上下牙齿咬合不到一起需要矫正吗?上下牙齿无法正常咬合,医学上称为“开颌”或“咬合紊乱”。这种现象不仅影响外貌,更可能引发一系列健康问题。面对这一困扰,许多人犹豫是否需矫正。本文将从成因、危害、治疗必要性及修复方案展开分析,为您提供科学的决策依据。

• 发育性因素:颌骨发育不良或过度生长导致上下颌骨比例失调,例如上颌前突(龅牙)或下颌后缩(小下巴),可能受遗传影响。

• 牙性问题:乳牙滞留阻碍恒牙萌出、多生齿挤占牙弓空间,或牙列拥挤导致牙齿错位,均可能破坏咬合关系。

• 习惯与外伤:长期吮指、咬唇等不良习惯可能改变牙齿位置;面部外伤则可能直接造成颞下颌关节脱位或颌骨变形。

功能损伤:

• 咀嚼效率下降:食物无法充分研磨,加重胃肠负担,长期可能诱发消化-不良或慢性胃炎。

• 发音障碍:前牙开颌可能导致吐字不清,影响语言交流。

• 关节紊乱:异常的咬合压力易引发颞下颌关节弹响、疼痛,甚至张口受限。

健康风险:

• 龋齿与牙周病:错位牙齿难以清洁,食物残渣滞留滋生细菌,加速牙体龋坏和牙龈萎缩。

• 牙齿过度磨耗:局部咬合受力过大会导致牙釉质磨损,引发牙齿敏感或断裂。

心理与社会影响:

面容不协调可能降低自信心,尤其青少年易产生焦虑和社交回避。

需立即干预的指征:

• 骨性问题:如颌骨发育畸形导致的前牙开颌超过3毫米、重度反颌(地包天),需联合正颌手术与正畸治疗。

• 功能障碍:存在咀嚼困难、关节疼痛或发音障碍时,矫正可显著改善生活质量。

• 进行性恶化:儿童替牙期出现地包天或龅牙,若不早期干预,可能随生长发育加重。

暂无需处理的情况:

乳牙期轻度排列不齐且无咬合紊乱,可观察至恒牙萌出;全身性疾病(如重度心脏病)无法耐受治疗者,需优先控制基础病情。

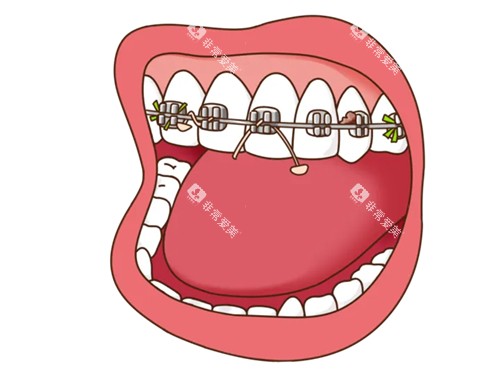

单纯正畸治疗:

• 适用人群:牙性开颌(如牙齿倾斜导致咬合不足)、轻中度骨性问题。

• 修复方式:

◦ 传统固定托槽:经济型选择,适用复杂牙移动。

◦ 隐形矫治器:美观舒适,适合职场人士及青少年。

正畸-正颌联合治疗:

• 适用人群:重度骨性畸形(如上颌发育不足合并下颌前突)。

• 修复流程:先通过正畸排齐牙齿,再经手术调整颌骨位置,然后精细调整咬合。

辅助性处理:

• 拔除滞留乳牙或多生齿,为恒牙创造空间。

• 颞下颌关节复位术,适用于外伤性关节脱位患者。

• 儿童期(3-9岁):

乳牙地包天需在4岁左右干预;龅牙患儿建议8-9岁启动早期颌骨引导治疗,利用生长潜力降低后续难度。

• 青少年期(11-14岁):

替牙结束后是牙列不齐矫正黄金期,牙槽骨改建速度快且结果稳定。

• 成年期:

只要牙周健康,任何年龄均可矫正,但需更长的适应期和保持时间。

• 机构与医生选择:

优先选择具备口腔正畸专长的机构,复杂骨性问题需由颌面外科与正畸医生联合会诊。

• 口腔维护:

使用含氟牙膏和牙缝刷清洁托槽周围,避免牙釉质脱矿。

• 饮食与习惯:

忌食硬脆食物(如坚果),防止矫治器脱落;纠正口呼吸、单侧咀嚼等不良习惯。

• 定期复诊与保持:

按约调整矫治器,结束后佩戴保持器至少1年以防复发。

上下牙齿咬合不齐绝非小事。它既是健康的“沉默杀手”,也是心理负担的来源。无论出于功能修复还是健康管理需求,及时寻求专科评估都是明智之举。现代齿科修复技术已能针对不同成因、年龄和需求,提供精细化的解决方案。正视问题、科学干预,方能重获自信笑容与健康咀嚼之力。

· 相关阅读 ·