"陶瓷牙套是不是比金属的更麻烦?""安装时会不会疼到流泪?""粘上去的托槽会不会容易掉?"当你在视频平台搜索"陶瓷牙套安装过程"时,这些弹幕里高频出现的问题,其实藏着正畸患者较真实的担忧。今天我们就用一篇深度解析文,带你透过视频画面看懂陶瓷牙套安装的每个技术细节,看完你甚至能自己当"云监工"监管医生操作!

你以为戴牙套只是往牙齿上粘几个小方块?实际上安装前的准备工作堪比航天发射前的系统检测。医生会先让你咬住硅橡胶取模材料,这种软乎乎的"橡皮泥"能在3分钟内复制出牙齿的3D模型。接着拍摄全景片、侧位片和CBCT,这些影像能比较准显示牙根长度、骨密度甚至神经管位置——就像给牙齿做了一次"全身CT"。

在杭州某综合医院,正畸科医生王主管展示了她的"秘密武器":智能化口扫仪。这个比电动牙刷略大的探头在嘴里转一圈,15秒就能生成动态咬合动画,连后牙的细微扭转都清晰可见。这些数据会同步传输到正畸设计软件,医生能在电脑上直接调整托槽位置,确保每个托槽的粘接角度误差不超过0.1毫米。

正式安装当天,护士会先给你戴上防污围兜,接着用抛光杯蘸着草莓味抛光膏给牙齿"搓澡"。这个步骤可不是为了美白,而是去除牙面上的菌斑和色素沉积——就像给墙面打磨才能让墙漆粘得更牢。

酸蚀环节堪称"微整形手术":医生会用37%磷酸凝胶在牙面点出直径2毫米的酸蚀区,30秒后冲洗干净。此时牙面会呈现白垩色改变,显微镜下能看到无数微小孔隙。这时候涂布的粘接剂会像藤蔓一样渗入这些孔隙,固化后形成机械锁结结构。北京某口腔连锁机构的技术总监透露:"我们用的第六代粘接系统,粘接强度能达到25MPa,相当于每平方厘米承受250公斤拉力。"

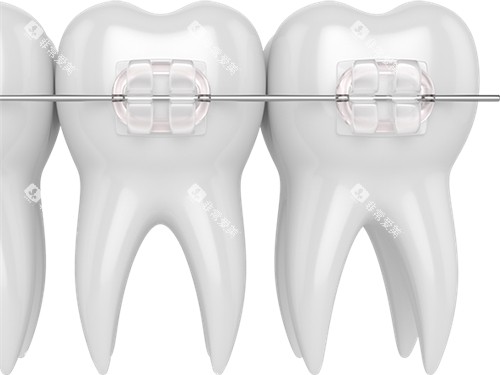

陶瓷托槽的粘接堪称正畸界的"太空对接"。医生会先用游标卡尺测量牙冠近远中宽度,在模型上标记出托槽中心点。实际粘接时,会借助定位仪将托槽高度控制在临床冠中心上方1毫米处——这个黄金位置既能确保弓丝入槽顺畅,又能避免托槽边缘刺激牙龈。

在粘接过程中有个有趣现象:由于陶瓷托槽透光性差,医生需要改用蓝色光固化灯照射40秒(金属托槽只需20秒)。上海的临床研究显示,延长光照时间能使粘接剂充分聚合,降低托槽脱落率。粘接完成后,医生会用探针检查托槽边缘是否翘起,就像验收新装修的房子要敲敲打打检查空鼓。

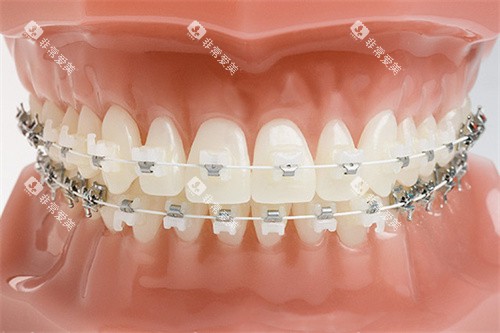

当所有托槽就位后,就该轮到弓丝登场了。不同于金属牙套常用的不锈钢弓丝,陶瓷牙套通常会搭配审美弓丝——这种表面经过阳极氧化的弓丝呈牙色,在30厘米外几乎隐形。医生会用结扎圈将弓丝固定在托槽翼上,这个动作需要同时控制力度和方向:力度过大会导致托槽移位,方向偏差会影响牙齿移动轨迹。

在深圳某高端诊所,医生展示了自锁陶瓷托槽的安装过程:只需用探针轻轻拨动锁扣,弓丝就能自动入槽。这种设计不仅减少了结扎圈对软组织的刺激,还能将复诊间隔从4周延长到8周。不过自锁托槽对医生的技术要求更高,托槽定位误差需控制在0.3毫米以内。

刚粘完托槽的24小时是"危险期",这时候要避开坚果、螃蟹等硬物,就像新贴的手机膜不能马上塞口袋。如果发现托槽边缘刮嘴,可以用正畸蜡临时包裹——这种可食用蜡在嘴里会慢慢融化,完全不用担心误吞。

清洁环节需要升级装备:冲牙器能冲走托槽周围70%的食物残渣,单束刷可以深入弓丝下方清洁,牙缝刷则负责清理邻面。临床数据显示,坚持使用这些工具的患者,牙套脱矿率比普通刷牙患者低63%。

复诊调整时,医生可能会更换不同粗细的弓丝。初期用0.012英寸的镍钛弓丝排齐牙齿,后期换0.019×0.025英寸的不锈钢方丝关闭间隙。每次换丝后牙齿会有2-3天的酸痛感,这是正常现象,就像健身后肌肉酸痛说明训练到位了。

从视频里的精密操作到现实中的满意笑容,陶瓷牙套安装的每个细节都凝聚着正畸医生的可靠判断。下次当你在视频里看到医生拿着镊子摆弄托槽时,就会明白这看似简单的动作背后,是口腔医学与材料科学的满意融合。毕竟,牙齿矫正不是简单的"粘东西",而是用科技力量重塑生命的美学工程。

· 相关阅读 ·