“医生,我镶的牙怎么才用两年就裂了?”“这假牙颜色发黑,是不是材料有问题?”在口腔门诊,类似的问题几乎每天都能听到。镶牙材料的选择,直接影响着修复结果、使用寿命甚至口腔健康。但面对市场上五花八门的材料名称,如何判断自己选的是不是正规产品?今天咱们就掰开揉碎聊聊这个话题。

正规镶牙材料就像人要有身份证一样,必须通过地区药监局的“认证考试”。根据《医疗器械监管管理条例》,所有用于口腔修复的材料都属于三类医疗器械,必须具备两个核心证件:

医疗器械注册证:相当于产品的“出生证明”,扫描包装上的二维码或登录地区药监局官网,输入注册证编号就能查到产品名称、生产厂家、适用范围等信息。

生产许可证:这是厂家的“上岗证”,证明其具备生产医疗器械的资质。比如日本进口的氧化锆全瓷材料,必须同时提供日本原厂的生产许可和国内的进口注册证。

举个真实病例:2022年杭州某牙科门诊因使用无证烤瓷牙被处罚,患者扫描材料包装发现注册信息与实际不符,较终门诊被罚款,患者也因材料金属含量超标出现牙龈红肿。这个教训告诉我们:选材料先查“证”,比看广告更靠谱。

金属材料:耐用但“美貌”低

钴铬合金、钛合金等金属材料,以强度高、价格亲民著称,常用于后牙修复。但部分小作坊为降低成本,会掺入镍等廉价金属,导致材料易氧化变色,甚至引发过敏。正规产品会明确标注金属成分比例,比如“含钛量≥6%”,而三无产品可能只写“高端合金”这种模糊表述。

烤瓷材料:美观但“基底”有讲究

烤瓷牙由金属内冠+陶瓷外层构成,内冠材质直接影响安心性。贵金属烤瓷(如金合金)生物相容性好,但价格较高;普通金属烤瓷(如镍铬合金)可能因金属材料析出导致牙龈灰染。重点提醒:如果医生推荐“德国进口烤瓷牙”,一定要让他出示进口注册证,避免买到国内小厂代工的“贴牌货”。

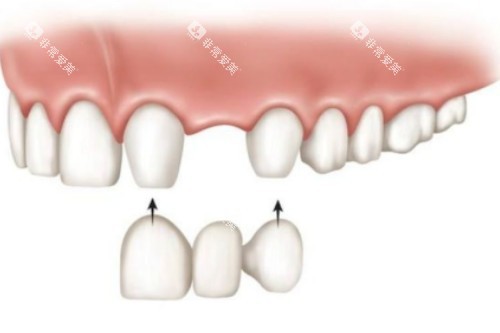

全瓷材料:高端但“真假”难辨

氧化锆全瓷牙因透光性好、不影响核磁共振检查,成为前牙修复的优选。但市场上存在“以次充好”现象:正规产品采用医用级氧化锆粉,经过高温烧结后密度均匀;而劣质产品可能用工业级原料,导致修复体易崩瓷。辨别方法很简单:正规全瓷牙会有品牌防伪标签,比如某品牌的“i-TAG动态标签”,扫码就能看到材料溯源信息。

树脂材料:便宜但“寿命”短

复合树脂常用于小面积修复,但劣质树脂可能含双酚A等有害物质,且耐磨性差,用不了多久就会磨损变色。正规树脂材料会标注“医用级”“BPA-free”等标识,使用寿命通常在3-5年,而三无产品可能1年就出现边缘渗漏。

头一招:选机构比选材料更重要

正规口腔医院会从有资质的供应商采购材料,并留存进货发票、质量检验报告等文件。如果诊所连材料注册证都拿不出来,或者只强调“进口材料”却不说具体品牌,就要警惕了。

第二招:别被“新概念”忽悠

“纳米牙”“钻石牙”等营销名词,本质还是树脂或烤瓷材料。判断材料好坏,关键看注册证上的“适用范围”是否与你的需求匹配,比如前牙修复需要高透光性材料,后牙修复需要高强度材料。

第三招:术后多留个心眼

镶牙后如果出现牙龈红肿、口臭、假牙松动等情况,可能是材料刺激或制作不规范导致的。这时候可以要求诊所提供材料的质量检验报告,或者到第三方检测机构进行成分分析。

曾有位患者花高价做了“德国全瓷牙”,结果用两年就崩瓷。后来发现,诊所用的是国内小厂代工的产品,只是贴了德国品牌的标签。这个病例揭示了一个行业真相:材料价格≠质量,正规渠道才是关键。

建议镶牙前做好三件事:

登录地区药监局官网,查询材料注册信息;

要求诊所提供材料的质量检测报告;

保留好缴费凭证和修复体,万一出现问题可以维权。

镶牙不是“一锤子买卖”,材料的质量直接影响着未来的口腔健康。下次再听到“我们用的是较好的材料”这种话,不妨笑着问一句:“能看看注册证吗?”毕竟,用正规材料镶的牙,才能让你笑得更自信、更长久。

· 相关阅读 ·