近年来,一种名为"无挂钩镶牙"的技术逐渐进入大众视野,这种新型修复方式究竟如何实现"不伤邻牙"?其技术原理与适用场景又有哪些值得关注的细节?本文将从技术迭代、临床优势及日常维护等角度展开科普。

传统固定桥修复需将邻牙磨削至特定形态,通过搭桥方式支撑缺失牙。这种设计虽能改善咀嚼功能,却存在三重潜在风险:其一,磨牙过程可能损伤健康牙体组织;其二,邻牙需承担额外咬合力,长期易引发牙周负担;其三,若修复体密合度不足,邻牙交界处易形成清洁死角,增加龋齿与牙周炎发生概率。

活动义齿虽避免磨牙,但挂钩结构易对邻牙产生杠杆效应。进食时挂钩反复牵拉牙龈,可能导致牙槽骨吸收加速,甚至造成邻牙松动。这种"拆东墙补西墙"的修复逻辑,使部分患者陷入"缺一颗牙,损两颗牙"的困境。

无挂钩技术的核心在于突破传统依赖邻牙的固定模式,通过两种主流方案实现独立承重:

种植体支撑方案

在牙槽骨内植入钛合金种植体,模拟天然牙根结构。这种方案通过骨结合技术,将咬合力直接传导至颌骨,完全无需邻牙参与固定。临床数据显示,单颗种植体可承受约20-30公斤咬合力,接近天然牙的力学性能。

精密附着体方案

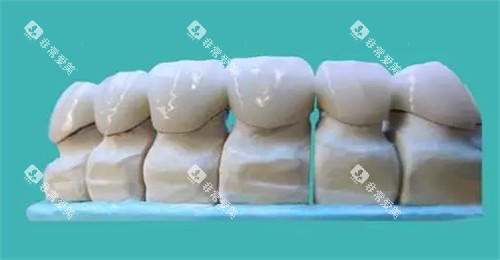

针对多颗牙缺失或骨量不足患者,采用卡环式或套筒冠式精密附件。通过修复体与邻牙的特殊嵌合设计,实现咬合力均匀分散。例如套筒冠内层金属冠与外层树脂冠的双重结构,既满足固位力又减少邻牙应力集中。

这两种方案均通过智能化口腔扫描与3D打印技术,实现修复体与口腔环境的精细适配。相比传统方式,邻牙牙体组织保留率提升60%以上,牙周组织刺激减少40%。

无挂钩技术并非适合所有缺牙患者,需结合个体情况综合评估:

单颗牙缺失:优先选择种植体方案,避免邻牙过度负荷

多颗连续缺失:可考虑精密附着体,减少种植体使用数量

牙槽骨萎缩:需通过CBCT检查评估骨量,必要时进行植骨手术

慢性牙周病患者:需先完成牙周基础治疗,控制炎症后再行修复

值得注意的是,无挂钩修复体对口腔卫生维护要求更高。种植体周围炎的发生与菌斑控制直接相关,建议每日使用牙间隙刷清洁修复体与牙龈交界处,并定期进行专科洁治。

无挂钩修复体的使用寿命与日常维护密切相关:

饮食习惯调整:避免用修复侧咀嚼硬物(如坚果、螃蟹),种植体初期需遵循渐进式负载原则

清洁工具选择:推荐使用单束毛刷清洁精密附件间隙,配合含氟牙膏预防继发龋

定期复查机制:建议每6个月进行咬合检查,通过X光片监测种植体骨结合状态

夜间取下习惯:活动式精密附着体患者,睡前应取下修复体浸泡清洁

临床追踪研究表明,规范维护的无挂钩修复体,5年存留率可达92%以上,显著高于传统修复方式的78%。但若出现修复体松动、牙龈红肿或异味等情况,需立即就诊处理。

从依赖邻牙到独立支撑,无挂钩技术标志着口腔修复进入"精细医学"时代。随着生物材料学发展,未来可能出现更具生物相容性的修复体,以及通过细胞技术实现牙周组织再生等创新方案。对于患者而言,选择技术时应侧重于医生资质与方案适配性,而非盲目追求"新技术"。建议缺牙患者通过正规医疗机构进行多样化检查,制定个体化修复计划。

· 相关阅读 ·