“老张,你这假牙咋又掉出来了?”饭桌上,王婶看着老张手忙脚乱接住掉落的义齿,忍不住笑出声。老张红着脸嘟囔:“谁知道这吸附性的这么娇贵,吃饭都不敢张大嘴!”一旁的李叔凑过来:“我戴活动性的就没事,嚼个花生米都不带晃的。”这场面是不是特熟悉?身边戴假牙的老人,十个有八个都吐槽过“假牙不贴合、吃饭使不上劲”。今天咱们就唠唠,糖尿病朋友到底该选吸附性义齿还是活动性义齿,选错了可真不是花钱买罪受这么简单!

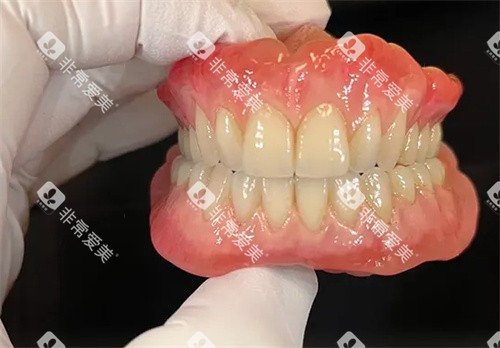

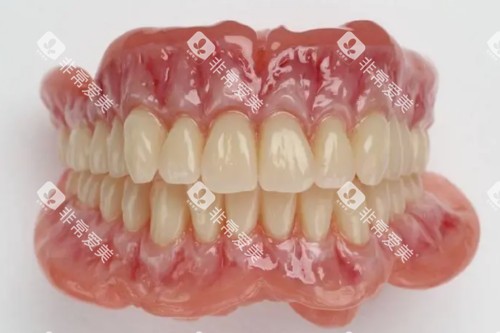

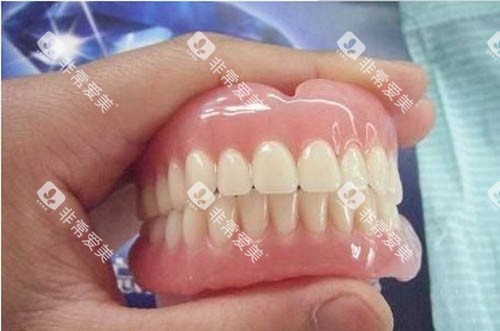

“医生说我血糖高,牙槽骨吸收得严峻,让我试试吸附性义齿。”上周在社区诊所,65岁的刘阿姨攥着检查报告直犯愁。她说的“吸附性义齿”,其实就是靠大气压力和唾液吸附在牙槽骨上的全口假牙,不用像传统义齿那样卡在剩余牙齿上,对没牙或牙槽骨条件差的人特别友好。

但问题来了——糖尿病人的口腔环境,就像个“微型战场”。高血糖会让唾液变黏稠,细菌繁殖速度翻倍,牙槽骨吸收速度比普通人快30%!这时候戴吸附性义齿,就像给脆弱的牙槽骨套了个“紧箍咒”。网友“糖友老周”在健康论坛分享:“我戴了半年吸附性义齿,牙槽骨萎缩得更严峻了,现在吃饭都不敢用力,医生说我选错了!”

可别急着否定吸附性义齿!北京某综合医院口腔科主管指出:“对血糖控制稳定、牙槽骨高度超过10mm的糖尿病人,吸附性义齿的稳定性反而更好。”关键得看两点:一是血糖是否长期稳定在7mmol/L以下,二是牙槽骨条件是否达标。就像穿鞋,合不合脚得先量脚!

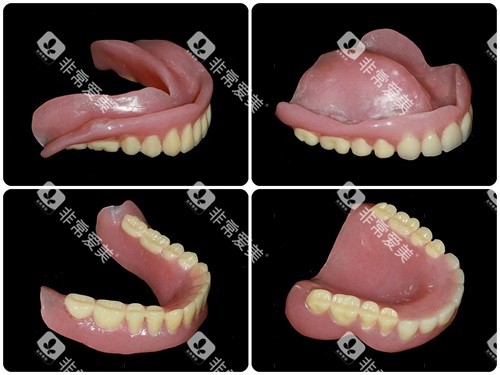

“我戴活动性义齿十年了,血糖高也不怕!”72岁的赵大爷拍着胸脯确保。他说的活动性义齿,就是那种可以摘戴的“挂钩假牙”,靠金属卡环固定在剩余牙齿上。对糖尿病人来说,这种设计确实有优势——不直接压迫牙槽骨,减少骨吸收风险;摘戴方便,清洁更干净,能降低口腔感染概率。

但活动性义齿也不是“无所不能解药”。社区医院的陈医生遇到过典型病例:“有位患者戴活动性义齿五年,结果把仅剩的两颗好牙磨坏了,然后不得不全口拔牙。”原来,活动性义齿的金属卡环会像“小锤子”一样,长期摩擦剩余牙齿,对本就脆弱的牙体是双重打击。

更关键的是,活动性义齿对牙槽骨条件要求更高。如果牙槽骨已经严峻吸收,就像在软土地上盖房子,义齿会越戴越松。网友“糖妈小林”吐槽:“我妈戴活动性义齿三个月,说话都漏风,后来发现是牙槽骨吸收太快,假牙‘坐’不住了!”

“到底该选哪种?”这是社区义诊时被问得较多的问题。其实答案就藏在三个关键指标里:

1. 血糖控制得咋样?

血糖像过山车似的忽高忽低,口腔环境就容易“闹脾气”。这时候戴吸附性义齿,就像给发炎的伤口贴创可贴——越贴越糟。建议先通过饮食、运动和药物把血糖稳定下来,再考虑义齿类型。

2. 牙槽骨还剩多少“地基”?

牙槽骨高度是选义齿的“硬指标”。简单自测:用手指按压牙龈,如果明显凹陷,说明骨吸收严峻,这时候活动性义齿可能“站不住脚”,吸附性义齿反而更稳。

3. 剩余牙齿还“能打”吗?

如果还有几颗好牙,活动性义齿能借力打力;如果牙齿全掉光了,吸附性义齿的“无牙支撑”优势就体现出来了。但要是剩余牙齿松动,两种义齿都可能加速牙齿脱落。

“别光听医生推荐,自己得会看门道!”在糖友交流群里,70岁的孙奶奶分享经验。她总结了三条“潜规则”:

试戴期别嫌麻烦:好的义齿需要3-5次调改,别因为头一次戴不舒服就放弃。

清洁比选型更重要:无论哪种义齿,每天用特色清洁片浸泡比用牙膏刷更有效。

定期复查是关键:糖尿病人每3-6个月要做一次口腔检查,及时调整义齿。

“我当初就是听了群友的建议,先做了牙槽骨CT,又测了血糖波动,然后选了半口吸附性+半口活动性义齿的组合方案。”孙奶奶笑着说,“现在吃饭、说话都不耽误,儿子说我比以前还爱笑了!”

“选义齿就像找对象,合适比贵重更重要!”社区卫生站的护士长常把这句话挂在嘴边。她见过太多患者,为了省几百块选了不合适的义齿,结果三年换了五副,然后算下来比选贵的还多花了两千。

其实,糖尿病人选义齿没有肯定标准,关键要结合自身情况。如果血糖稳定、牙槽骨条件好,吸附性义齿的舒适度更高;如果剩余牙齿多、牙槽骨吸收慢,活动性义齿更经济实用。更重要的是,别盲目听信“新技术”“进口材料”,先做个多样化的口腔检查,让数据说话!

· 相关阅读 ·