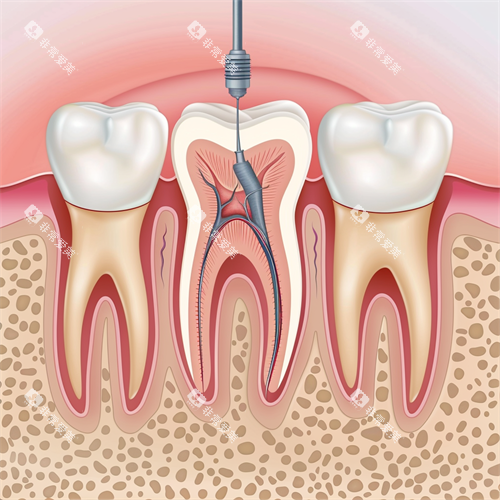

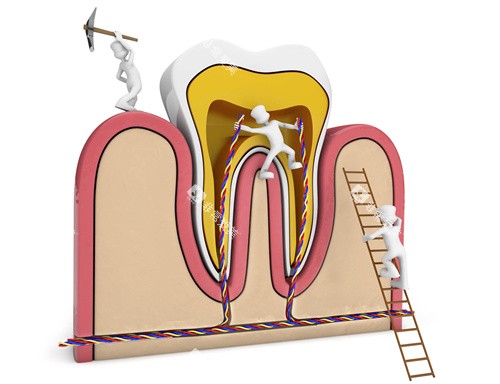

根管治疗是牙科常见的治疗方式,主要用于解决牙髓或根尖周病变。然而部分患者在完成治疗后,可能会出现咬合疼痛的情况。这种情况既可能与填充技术有关,也可能涉及其他复杂因素。

咬合干扰的产生机制

当根管充填材料或后续修复体高度超过正常咬合平面时,会形成早接触点。这种异常接触会导致患牙承受过大咬合力,引发局部炎症反应,表现为咬合疼痛。临床检查可见充填体表面有明显磨耗痕迹。

诊断与处理方法

通过咬合纸测试可快速定位高点,使用低速手机调磨即可缓解症状。值得注意的是,树脂类充填材料需要完全固化后再进行调磨,避免影响材料性能。

根尖周组织反应

治疗过程中器械超出根尖孔,或消毒药物刺激周围组织,都可能引起局部炎症。这类疼痛通常伴随叩诊敏感,X线片可见根尖周透射影。需要观察2-3周,必要时配合抵降低炎症症的治疗。

牙周膜损伤

根管预备时的机械刺激可能导致牙周膜充血。这类疼痛呈持续性,患牙有浮出感。通常1-2周可自行缓解,期间建议避免硬食。

隐裂牙的鉴别诊断

术前存在的牙体裂纹可能在治疗后显现。其特征为特定咬合方向剧痛,可通过染色法或透照检查确诊。这种情况往往需要全冠修复。

邻接关系异常

修复体邻面过紧会改变牙齿受力方式,导致咬合痛。使用牙线测试邻接松紧度,调整至能顺畅通过为宜。

分步排查方法

建议进行咬合调整观察3天,若无改善则需拍摄根尖片。仍不能确诊时,可考虑锥形束CT检查微小裂纹或根管变异。

多因素综合干预

对于复杂病例,可能需要联合使用咬合调整、局部用药和暂时性修复等手段。观察期间建议记录疼痛变化规律,为诊断提供参考。

随访观察要点

治疗后1周、1个月应进行复查,重点关注疼痛变化趋势和牙周状况。持续性疼痛往往提示需要重新评估治疗计划。

根管治疗后咬合痛需要系统分析,既不能简单归因于填充过高,也不应忽视潜在的生物力学问题。医生需结合临床检查、影像资料和症状演变进行综合判断。患者出现症状时应及时复诊,避免自行用药掩盖病情。通过规范化的诊断流程,大多数咬合疼痛都能得到有效解决。

· 相关阅读 ·