“良心医生不建议拔智齿!拔了智齿,容貌完全变了!”这样的标题常引发大众对智齿与面部形态关系的讨论。

事实上,智齿是否需要拔除,需综合评估其生长位置、对邻牙的影响及口腔健康状况。

而“容貌改变”的说法,多源于部分患者拔牙后短期肿胀消退或长期咬合调整带来的视觉变化,并非智齿直接决定面容。

智齿是人类第三磨牙,通常在18-25岁萌出。

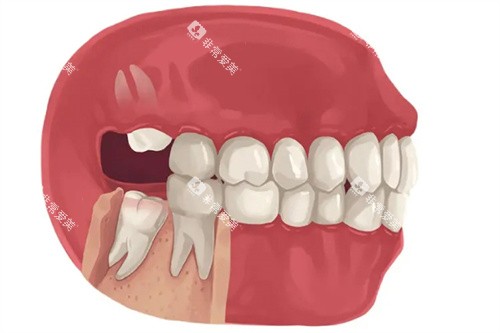

其原始功能是辅助咀嚼粗纤维食物,但随着饮食精细化,现代人颌骨发育空间不足,导致智齿萌出异常。

完全正常萌出的智齿(上下咬合关系良好、无龋坏、无压迫邻牙)可保留,承担咀嚼功能。

部分患者因颌骨足够宽大,智齿能像其他磨牙一样正常排列,无需特殊处理。

保留健康智齿可维持牙列完整性,减少拔牙后邻牙移位风险。

阻生智齿:水平或倒置生长,压迫邻牙根部,导致疼痛或吸收。

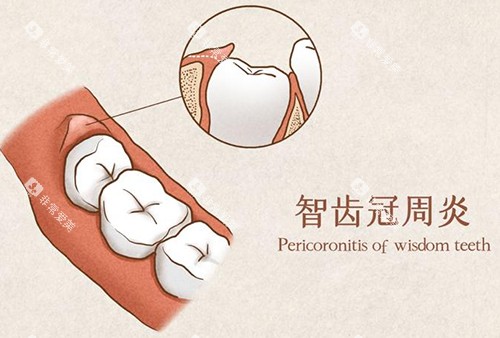

反复感染:萌出不全形成盲袋,易引发冠周炎,每年发作多次。

龋坏吓人:因位置隐蔽难以清洁,龋坏波及牙髓需根管治疗时。

正畸需求:为矫正牙齿排列需腾出空间时。

邻牙损伤:智齿与第二磨牙间食物嵌塞,导致两颗牙同时龋坏。

短期肿胀:术后3-5天因组织水肿,面部可能轻微肿胀,1周后消退。

长期咬合调整:若智齿挤压导致前牙拥挤,拔除后配合正畸治疗,牙列排齐可能改善面型。

肌肉适应:咀嚼习惯改变后,颞肌和咬肌使用频率调整,面部线条可能更柔和。

心理作用:患者对“变漂亮”的期待可能放大细微变化,实际影响因人而异。

定期检查:18岁后每年拍片观察智齿发育情况。

个体化评估:结合X光片判断智齿与神经、血管的位置关系。

选择时机:无症状阻生智齿可观察,但反复发炎需尽早处理。

术后护理:遵循医嘱冰敷、漱口,减少肿胀和感染风险。

长期跟踪:拔牙后定期复查,确保邻牙无移位或咬合问题。

实例一:25岁女性,左上智齿水平阻生压迫邻牙,拔除后配合隐形矫正,1年后侧脸轮廓更清晰。

实例二:30岁男性,右下智齿反复感染,拔除后疼痛消失,咀嚼效率提升。

实例三:22岁学生,四颗智齿均正常萌出,医生建议保留,定期清洁无异常。

智齿是否拔除需以口腔健康为核心标准,而非单纯追求容貌变化。

完全健康的智齿可保留,问题智齿需及时处理以避免后续损伤。

容貌改变多为咬合调整或肿胀消退的视觉结果,需理性看待。

定期口腔检查、遵医嘱决策,是维护牙列健康与面部协调的关键。

智齿问题无小事,科学认知方能从容应对。

· 相关阅读 ·