一颗牙齿的缺失看似微不足道,许多人甚至认为只要不影响进食或外观,便无需在意。但口腔是一个精密运转的系统,每颗牙齿都承担着不可替代的功能。这颗牙的缺席,可能悄然引发一系列连锁反应,从咀嚼效率到面部结构,从邻牙健康到心理状态,影响远比想象中更深远。

牙齿的核心使命是研磨食物。缺失一颗大牙,尤其是承担主要咀嚼任务的后牙,会导致食物无法充分嚼碎。未精细处理的食物直接进入肠胃,迫使消化系统超负荷运转。长期如此,可能诱发腹胀、胃痛或营养吸收不良。

更隐蔽的是,单侧缺牙者会习惯性用健康侧咀嚼,导致面部肌肉用力失衡,甚至引发颞下颌关节酸痛和头痛。

- 邻牙倾斜:失去支撑的“多米诺效应”

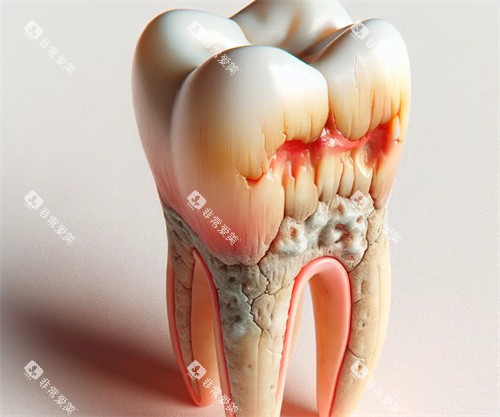

缺牙后留下的空隙,如同多米诺骨牌的头一张倒牌。相邻牙齿因失去依靠,逐渐向空缺处倾斜移位。原本紧密排列的牙列出现缝隙,食物残渣极易嵌塞其中。这些缝隙成为细菌温床,加速龋齿和牙周炎的发生。

倾斜还会导致咬合力分布不均,某些牙齿承受数倍于正常值的压力,更终松动甚至脱落。

- 对颌牙伸长:失控的生长

缺牙区域对应的上颌或下颌牙,因失去咬合阻力,会不断向空缺方向伸长。这种异常生长占据修复空间,使后期镶牙或种牙难度陡增。伸长的牙齿还会干扰下颌运动,轻则咬合紊乱,重则造成牙齿裂纹或折裂。

牙齿根系深埋于牙槽骨中,咀嚼时的生理刺激能维持骨骼代谢平衡。缺牙后,牙槽骨因缺乏压力刺激而加速吸收萎缩。这种退化在缺牙后3-6个月即可显现,一年后骨量流失可达30%。

萎缩的牙槽骨不仅削弱面部支撑力,还会影响后续修复。例如种植牙需足够骨量固定人工牙根,骨吸收症状重者需先植骨,延长治疗周期与成本。

前牙缺失对发音的干扰尤为显著。“z”“c”“s”等齿音依赖舌尖与上前牙的配合,缺牙后气流失控,吐字清晰度下降。

美观的崩塌更直接。前牙缺失导致笑容缺损,多颗牙缺失则引发唇颊塌陷、口角下垂、法令纹加深,面容衰老感加剧。这种变化可能催生社交回避心理,尤其影响职场与日常交往的自信。

- 营养失衡的恶性循环

咀嚼功能下降迫使患者选择软烂食物,蔬果、坚果等高纤维食材摄入减少。长期如此,维生素与矿物质缺乏可能削弱免疫力,老年人更易出现肌少症或贫血。

- 慢性病风险的潜在关联

近来研究指出,牙缺失者患糖尿病、心血管疾病的风险高于常人。口腔细菌随食物残渣进入血,或慢性炎症经全身扩散,都被视为潜在诱因。

牙槽骨吸收与牙齿移位在缺牙后3-6个月进展更快,因此修复越早,结果越理想。

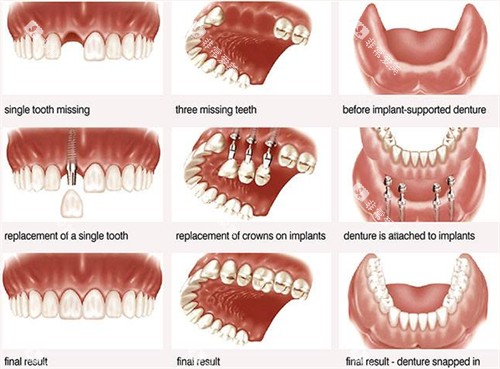

• 种植牙:模拟天然牙根,直接植入牙槽骨,可有效延缓骨吸收,稳固性接近真牙,适用单颗或多颗缺失。

• 固定桥:通过磨削邻牙制作联冠桥体,适合邻牙坚固且缺牙数较少者。

• 活动义齿:经济型方案,便于清洁但咀嚼力较弱,适合多颗牙缺失或暂不宜固定修复者。

需强调的是,无论选择何种方式,修复后仍需每日深度清洁牙缝与修复体,并每年复查咬合平衡与基牙健康。

一颗牙的缺失不是孤立事件,而是口腔生态失衡的开始。从邻牙位移到骨骼萎缩,从发音障碍到消化负担,这些连锁反应在沉默中侵蚀健康根基。及时干预不仅为修复咀嚼与美观,更是切断恶性循环的关键一步。牙齿的完整,始终是维系身心平衡的重要拼图。

· 相关阅读 ·