"立事牙不疼是不是就不用管它?"这是后台收到的高频问题之一。很多人觉得只要不疼,这颗藏在牙槽骨然后端的"定时炸弹"就能相安无事。但真相可能比你想象的复杂——立事牙(智齿)是否需要拔除,从来不是由疼痛感单方面决定的。今天咱们就掰开揉碎,聊聊这颗让人又爱又恨的牙齿。

很多人误以为"不疼=健康",但智齿的特殊性决定了它可能正在制造看不见的危机。临床数据显示,约65%的阻生智齿在无症状期已对邻牙造成不可逆损伤。

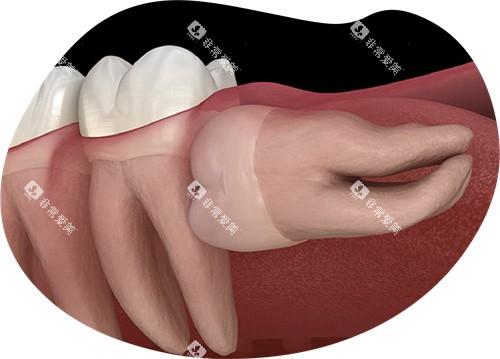

1. 顶坏邻牙的"隐形杀手"

水平阻生的智齿就像一颗歪斜的钉子,持续挤压前方第二磨牙的牙根。北京某综合医院口腔科曾接诊过这样的病例:28岁患者因右下后牙咬合无力就诊,检查发现第二磨牙已被顶出2毫米的缝隙,牙根吸收达1/3,较终不得不拔除两颗牙齿。这种损伤初期毫无感觉,等出现疼痛时往往已错过更佳治疗期。

2. 埋伏的"定时炸弹"

完全埋伏在牙槽骨内的智齿,可能形成含牙囊肿。上海某口腔医院统计显示,约12%的无症状埋伏智齿会逐渐发展成颌骨囊肿,导致颌骨膨胀变形。更危险的是,这类囊肿可能压迫下牙槽神经,引发下唇麻木等神经损伤症状。

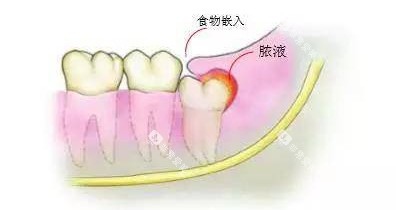

3. 清洁死角的"细菌培养皿"

即使智齿完全萌出,其位置靠后、形态扭曲的特点也让它成为刷牙盲区。广州某社区口腔普查发现,正常萌出的智齿中,有43%存在邻面龋坏。这些龋洞初期同样不会引发疼痛,直到细菌侵入牙髓才会出现剧烈牙痛。

结合临床指南和医师共识,以下情况建议尽早处理:

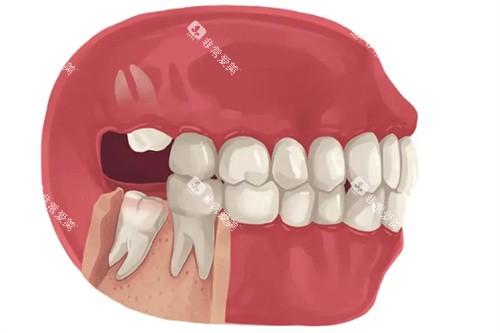

1. 阻生型智齿

通过全景X光片可清晰看到:

水平阻生:牙齿横向生长,像"卧倒的士兵"

倒置阻生:牙冠朝向牙根方向生长

近中阻生:牙齿向前倾斜,牙尖抵住邻牙

这类智齿就像"违章建筑",迟早会引发问题。

2. 对颌牙缺失的"孤家寡人"

当上颌智齿正常萌出,但下颌对应智齿缺失时,上颌智齿会不断伸长,较终咬到下颌牙龈,形成创伤性溃疡。这种"咬合创伤"可能引发口腔黏膜病变,甚至增加癌变风险。

3. 正畸治疗的"绊脚石"

对于需要进行牙齿矫正的人群,未拔除的智齿可能成为"隐形推手"。北京某正畸专科门诊统计显示,约30%的矫正复发病例与未处理的智齿有关——它们会在矫正完成后悄悄发力,导致牙齿重新移位。

4. 备孕女性的"隐藏风险"

孕期激素变化会使牙龈血管通透性增加,原本安静的智齿可能突然"暴动"。上海某妇产科医院数据显示,孕期智齿冠周炎的发病率是平时的3倍,而治疗受限可能引发全身感染,威胁母婴安心。

当然,并非所有智齿都需要"赶尽杀绝"。符合以下条件的智齿,在严格维护口腔卫生的前提下可暂时观察:

1. 完全萌出的"模范生"

牙齿垂直萌出,高度与邻牙平齐,牙冠完全暴露,与对颌牙形成良好咬合关系。这类智齿就像班级里的优等生,能正常行使咀嚼功能,且易于清洁。

2. 特殊人群的"妥协方案"

老年人:对于70岁以上、全身状况较差的老人,若智齿无症状且不影响进食,可采取保守治疗

儿童和青少年:12-16岁患者若智齿牙根未完全形成,且生长方向正常,可定期观察

但需注意,这类情况需每半年进行专科评估,一旦出现异常立即处理。

专科的口腔医生不会仅凭肉眼判断就决定拔牙。规范的诊疗流程包括:

全景X光片:清晰显示智齿与邻牙、神经管的位置关系

CBCT检查:三维成像判断牙根形态,尤其适用于埋伏阻生智齿

牙周探诊:检查牙龈健康状况,评估拔牙难度

咬合分析:确认智齿是否参与咀嚼功能

上海某口腔医院曾对500例智齿拔除病例进行追踪,发现术前完善检查的患者,术后并发症发生率降低62%。

对于暂时不需要拔除的智齿,日常维护至关重要:

使用小头软毛牙刷,采用45度角刷牙法清洁智齿区域

每天使用牙线或冲牙器清理牙缝

定期进行牙周深度清洁(建议每6个月一次)

避免用智齿咀嚼硬物(如坚果、冰块等)

记住,智齿不是"可有可无的零件",它更像一颗需要定期检修的"精密仪器"。与其等它出问题再手忙脚乱,不如现在拿起镜子,好好观察这颗特殊的牙齿——你的每一次认真刷牙,都是在为口腔健康投资。

然后提醒:本文提供的信息不能替代专科诊断,具体治疗方案需由口腔医生根据个体情况制定。毕竟,在牙齿这件事上,专科的事还是要交给专科的人来做呀!

· 相关阅读 ·