牙齿松动是口腔科常见的症状,可能由牙周炎、外伤、根尖周病等多种原因引起。面对松动的牙齿,患者往往陷入“拔掉怕后悔,留着又担心”的纠结中。实际上,是否保留松动牙需综合松动度、牙槽骨条件、功能需求三方面科学评估,而非简单选择“拔”或“留”。

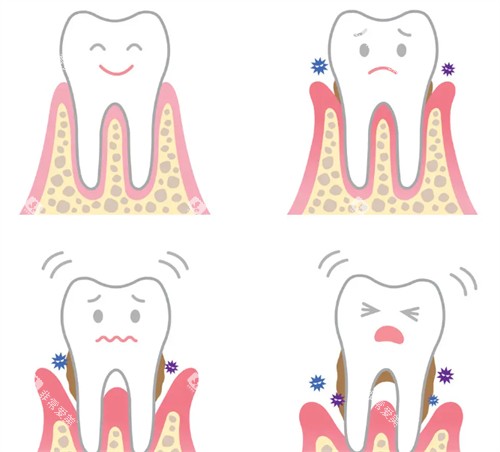

牙齿松动度是评估牙齿能否保留的首要标准,医学上将其分为正规:

Ⅰ度松动:松动幅度在1mm以内,仅有颊舌向(唇舌向)的轻微活动。这类松动多由轻度牙周炎或外伤引起,牙齿仍具备较好的稳定性,通常可通过治疗保留。

Ⅱ度松动:松动幅度在1-2mm,除颊舌向外,还伴有近远中向(左右方向)的活动。此时牙齿稳定性明显下降,但若牙槽骨吸收不严峻,仍有机会通过固定治疗重获功能。

Ⅲ度松动:松动幅度超过2mm,且存在垂直方向(上下方向)的活动,甚至可见牙齿移位。这类牙齿基本丧失咀嚼能力,多因严峻牙周炎或根尖周病导致,保留价值较低。

临床建议:Ⅰ度、Ⅱ度松动的牙齿应优先尝试保留;Ⅲ度松动且无保留价值的牙齿,建议及时拔除以避免继发感染。

牙槽骨是牙齿的“土壤”,其吸收程度直接影响牙齿能否长期存活:

轻度吸收:牙槽骨高度或宽度减少至原来的三分之二以下,但剩余骨量仍能提供一定支撑。此时可通过牙周治疗(如龈下刮治、骨引导再生术)控制炎症,促进牙槽骨修复。

中度吸收:牙槽骨减少至原来的二分之一,牙齿稳定性进一步下降。需结合牙周手术(如翻瓣术、植骨术)增加骨量,部分病例可保留牙齿。

重度吸收:牙槽骨高度或宽度减少至少于原来的三分之一,甚至仅存薄层骨板。此时牙齿如同“无根之木”,即使固定也难以长期维持,通常需拔除。

临床建议:牙槽骨吸收程度需通过X线片或CT检查精细评估。年轻患者牙槽骨修复能力较强,即使吸收较重也可尝试保留;老年患者则需更谨慎评估。

牙齿的功能需求是决策中容易被忽视的一环,需结合患者年龄、职业、生活习惯等综合考量:

前牙区:前牙承担美观、发音功能,即使松动度较高,若牙槽骨条件允许,也应优先保留。例如,轻度松动的门牙可通过纤维带固定重回美观。

后牙区:后牙主要承担咀嚼功能,若松动导致咀嚼效率下降,即使保留也可能影响消化系统健康。此时需权衡保留与修复的成本效益。

特殊人群:

儿童/青少年:乳牙松动需判断是否为生理性脱落;年轻恒牙松动应尽量保留,以促进颌骨发育。

老年人:牙槽骨萎缩较明显,松动牙保留难度大,但需考虑全身健康状况(如高血压、糖尿病)对拔牙风险的影响。

临床建议:功能需求需与患者充分沟通。例如,教师、演员等依赖发音的职业,前牙保留优先级更高;咀嚼功能严峻受损的患者,则需优先考虑修复方案。

牙齿松动的决策需结合上述三方面:

优先保留的情况:Ⅰ度、Ⅱ度松动,牙槽骨吸收≤中度,且功能需求明确(如前牙美观)。

建议拔除的情况:Ⅲ度松动,牙槽骨重度吸收,或合并严峻感染(如根尖周脓肿)。

需谨慎评估的情况:Ⅱ度松动但牙槽骨吸收接近重度,或患者全身状况复杂(如凝血功能障碍)。

特别提醒:保留松动牙并非“放任不管”,需配合规范治疗。例如,牙周炎患者需定期牙周维护;外伤松动牙需避免咬硬物并定期复查。

牙齿松动的处理没有“一刀切”的答案,需通过专科检查(如松动度测试、X线片分析)结合个体需求制定方案。保留或拔除的目标,都是为了维护口腔健康与全身健康的平衡。若您正面临此类问题,建议尽早至口腔科就诊,通过科学评估做出适合自己的选择。

· 相关阅读 ·