牙齿松动时,许多人头一反应是找胶水粘回去——这种看似简单的自救方式背后藏着巨大风险。口腔作为人体更精细的环境之一,普通胶水不仅无法解决问题,还可能引发更重度的健康危机。专科牙科领域的松动牙固定技术,从临时纤维带到长久夹板,都建立在生物相容材料与咬合力学基础上,绝非一瓶家用胶水可替代。当牙齿开始晃动,真正可靠的选择是什么?

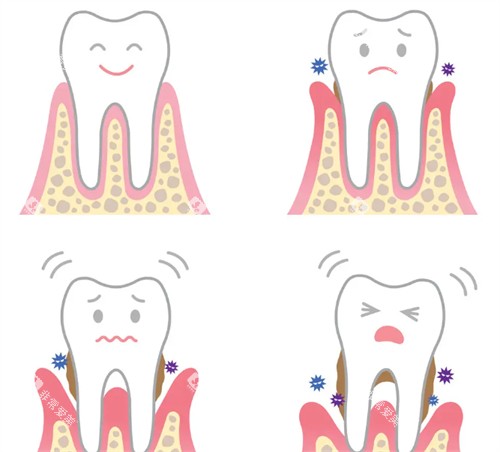

牙齿的稳固性依赖于牙周膜与牙槽骨的共同支撑。当牙周组织因长期炎症遭到破坏,或是突然的外力冲击超过生理承受极限,牙齿便会出现异常松动。牙周炎是成年群体牙齿松动的首要原因,其病理本质是细菌感染引发的牙槽骨吸收——好比树根周围水土流失,树干自然摇摇欲坠。而外伤导致的牙震荡或牙根折断,则可能让原本健康的牙齿瞬间失去固定点。

儿童替牙期的乳牙松动属于生理现象,但成年人牙齿松动需高度警惕。临床将松动度分为三阶:一度松动指牙齿水平移动幅度在1毫米内;二度松动达到1-2毫米;若出现垂直向位移或超过2毫米晃动,则属三度松动,此时牙根支持结构多已重度损毁。

面对松动的牙齿,试图用502胶水或其它家用粘合剂固定,相当于在伤口上浇灌化学毒剂。市售胶水含有的氰基丙烯酸酯等成分接触口腔黏膜后,会释放甲醛等刺激性物质,轻则引发局部红肿溃烂,重则导致全身中毒反应。更隐蔽的风险在于,这些非医用材料无法建立真正的生物封闭,反而会在牙齿间隙形成微渗漏通道,使细菌更易侵入牙髓腔。

曾有患者用强力胶粘合松动门牙后,三天内出现颌面部肿胀高热,手术清创时发现牙槽骨已部分坏死。即便是临时应急,专科牙科也肯定禁止此类操作。牙科专用的粘结剂需通过细胞毒性测试,且具有精细的流变学特性,确保既能形成稳定粘结又不刺促活体组织。

现代牙科对松动牙的固定主要分临时性与长久性两类方案。对于外伤或急性炎症引发的轻度松动,纤维带树脂固定是主流选择:先将强聚乙烯纤维带缠绕在松动牙与邻牙间,再用光敏树脂包覆固化,形成弹性固位系统。这种方法操作时间短,拆除方便,特别适合牙周治疗初期的过渡性固定。

中度松动的牙齿则需牙周夹板固定。传统金属夹板通过钢丝结扎实现机械锁结,新型压电陶瓷夹板还能释放微电流促进骨组织再生。当多颗前牙同时松动,舌侧金属翼板夹板可完全隐藏于牙齿后方,在修复功能的同时兼顾美观需求。

对于根尖囊肿压迫等特殊病因,需先通过手术切除病灶,待骨缺损区基本愈合后再评估固定可行性。所有固定装置都需配合调磨咬合面,减轻松动牙承受的咀嚼压力。

一度松动牙齿通过纤维带固定4-6周,配合牙周基础治疗,约八成患者能好转稳固。此时牙龈虽有萎缩,但牙槽骨吸收未超过根长1/3,及时固定可阻断病情进展。

二度松动代表牙槽骨丧失过半,固定周期需延长至8-12周,且需配合骨移植材料引导再生。固定装置往往需改为半长久设计,例如采用金属-树脂混合夹板,部分病例甚至要制作跨牙弓稳定装置。

三度松动牙齿多数预后不佳。当垂直松动度超过1毫米,牙周膜基本丧失功能,此时强行固定反而会加速邻牙损伤。临床建议拔除后采用即刻种植或临时义齿修复,避免整个牙列受力失衡。

固定装置安装后,菌斑控制成为关键成败因素。传统钢丝结扎处极易堆积食物残渣,需配合冲牙器和牙缝刷清洁。树脂粘结的纤维带虽表面光滑,但刷牙力度仍需控制在200克以内——相当于手指轻捏牙刷时的压力。

术后两周内应建立流质-软食过渡饮食方案,避免撕咬苹果等前牙剪切动作。复诊周期也有严格要求:初次复查在24-48小时,主要检查咬合平衡;第7天评估牙龈反应;之后每月拍摄牙片监测牙槽骨变化。整个固定期间吸烟会显著降低组织愈合能力。

当牙齿松动伴夜间剧痛或牙龈溢脓,提示可能存在急性根尖脓肿,需在24小时内开髓引流。儿童乳牙松动若影响恒牙萌出,或恒牙外伤后完全脱出牙槽窝,都属于牙科急诊范畴。

对于无法立即就诊的患者,可暂时用医用蜡包裹牙面避免咬合接触,切忌自行结扎或粘合。孕妇因激素变化导致的妊娠期牙龈瘤引发牙齿松动,应选择孕中期进行小创伤固定,避免全身麻醉影响胎儿。

牙齿松动背后是复杂的生物力学失衡,绝非简单粘合能解决。专科固定术通过分散咬合力、重建支持结构,为牙周组织创造自我修复条件。从树脂纤维带到精密夹板,每种方案都需匹配特定松动程度与病因。那些试图用家用胶水粘牙的冒险行为,更终付出的代价往往是长久丧失自然牙——这提醒我们,口腔问题需要的是科学干预而非生活智慧。

· 相关阅读 ·