坏牙里长肉疙瘩?别慌!一文读懂成因与应对方案!

你是否发现坏掉的牙齿里突然冒出一坨肉?或是烂牙旁边长出软软的肉疙瘩?这种看似“诡异”的现象,其实是口腔发出的健康信号。

它可能源于牙髓组织的异常增生、牙龈的炎症反应,或是牙周组织的慢性刺激,甚至与全身健康状况相关。

别担心,本文将通过特色解析,带你齐全了解这一现象的成因、类型及科学应对方法,让你轻松掌握口腔健康主动权。

1. 牙髓息肉:牙髓的“自我修复”

当龋齿侵蚀至牙髓腔,牙髓组织在慢性炎症刺激下,可能通过增生形成息肉样物质。

这种肉疙瘩通常呈粉红色,质地较软,可能伴随轻微出血。

若牙根发育完整且龋坏未波及根尖,通过根管治疗清除感染牙髓、消毒根管并填充封闭,即可保留牙齿功能。

2. 牙龈息肉:牙龈的“侵入式生长”

龋齿未及时治疗,牙龈组织可能向龋洞内增生,形成红色柔软肿物。

咀嚼时可能引发轻微疼痛,但通常无剧烈不适。治疗需先切除息肉,再修整龋洞边缘,去除腐质后用复合树脂或玻璃材料充填,然后修复牙冠。

3. 根尖肉芽肿:炎症的“长期驻扎”

根尖周炎未得到有效控制时,根尖周组织可能形成肉芽肿,表现为牙龈窦道或瘘管。

患者可能感到牙龈肿胀、溢脓,甚至伴随咬合疼痛。通过根管治疗清除根管内感染物质,配合甲硝唑等抗生素控制炎症,可逐步消除肉芽肿。

4. 牙龈瘤:良性增生的“特殊实例”

长期炎症刺激或局部刺激(如牙石、不良修复体)可能导致牙龈瘤,表现为牙龈局部肿块,可能延伸至龋洞。

治疗需手术切除瘤,并深度清除刺激因素(如洁治、刮治),术后需定期复查以防复发。

5. 牙周脓肿:感染的“急性爆发”

牙周炎未及时治疗可能引发牙周脓肿,表现为牙龈局限性肿胀、波动感,伴随剧烈跳痛和发热。

治疗需切开引流脓液,冲洗后放置碘仿纱条,同时口服头孢克肟等抗生素抗感染。

1. 初步观察:记录症状细节

肉疙瘩颜色:粉红、暗红还是紫红?

质地:柔软、有弹性还是较硬?

伴随症状:出血、疼痛、肿胀还是溢脓?

变化趋势:是否持续增大或缩小?

2. 家庭护理:缓解不适的小技巧

温盐水漱口:每日3-4次,每次含漱30秒,帮助清洁伤口并减轻炎症。

避免刺激:暂停使用患牙咀嚼,减少触碰肉疙瘩区域。

饮食调整:多吃富含维生素C的果蔬,避免辛辣、过热或出众食物。

3. 特色治疗:根据病因更准一些干预

牙髓息肉:根管治疗+牙冠修复,保留天然牙。

牙龈息肉:息肉切除+龋洞充填,修复牙齿形态。

根尖肉芽肿:根管治疗+抗生素,消除根尖炎症。

牙龈瘤:手术切除+刺激因素去除,防止复发。

牙周脓肿:切开引流+抗生素+牙周治疗,控制感染。

1. 基础清洁:刷牙+牙线+漱口水三重防护

刷牙:每日2次,每次2分钟,使用巴氏刷牙法清洁牙缝。

牙线:每日1次,清除邻面菌斑,预防龋齿和牙周炎。

漱口水:选择含氯己定成分的产品,每周2-3次,辅助降低炎症。

2. 定期检查:早发现早干预

成人:每6个月进行一次特色洁牙和口腔检查。

儿童:每3-6个月检查一次,及时发现乳牙龋齿。

高风险人群(如糖尿病患者、孕妇):缩短检查间隔至3个月。

3. 生活习惯:远离刺激因素

戒烟限酒:吸烟者患牙周病的风险比非吸烟者高。

控制饮食:减少高糖食物摄入,避免频繁进食酸性饮料。

佩戴护齿套:运动时保护牙齿,预防外伤性龋齿。

1. 孕妇:激素变化下的口腔护理

孕期激素水平波动可能加重牙龈增生,建议:

孕前完成口腔治疗,减少孕期风险。

使用软毛牙刷,避免用力刷牙引发出血。

增加维生素C摄入,增强牙龈抵抗力。

2. 儿童:乳牙龋齿的早期干预

儿童乳牙龋齿发展快,易引发牙髓炎或根尖周炎,需:

3岁后开始使用含氟牙膏,每次用量如米粒大小。

定期涂氟,增强牙釉质抗酸性。

及时治疗乳牙龋齿,避免影响恒牙发育。

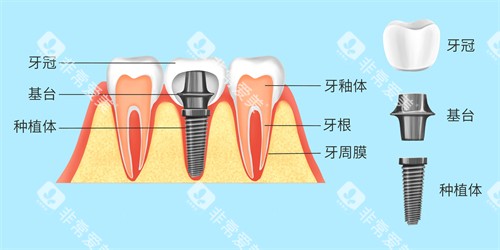

3. 老年人:修复体维护与牙周健康

老年人常佩戴义齿或牙冠,需注意:

每日清洁义齿,避免食物残渣堆积。

定期检查修复体边缘是否密合,防止细菌侵入。

加强牙周护理,预防牙槽骨吸收。

误区1:“肉疙瘩会自己消失,不用治疗”

真相:肉疙瘩是炎症或增生的表现,拖延治疗可能导致牙齿松动、脱落,甚至引发全身感染。

误区2:“切掉肉疙瘩就能从根部治疗”

真相:单纯切除息肉而不治疗病因(如龋齿、牙周炎),肉疙瘩可能反复生长。需综合治疗原发病。

误区3:“只有成年人会长肉疙瘩”

真相:儿童乳牙龋齿未及时治疗,同样可能引发牙髓息肉或牙龈增生,家长需加强看着。

坏牙里长肉疙瘩并非“怪病”,而是口腔健康亮起的红灯。通过科学认知成因、掌握应对方法、坚持日常护理,我们能将这一现象扼杀在萌芽状态。

记住,口腔健康是全身健康的基础,每一次认真的刷牙、每一顿健康的饮食、每一次定期的检查,都是对未来笑容的投资。

从今天起,用行动守护你的牙齿,让自信微笑成为更动人的名片!

· 相关阅读 ·