对于缺牙患者来说,种植牙是重建咬合功能的有效方式。但在实施种植手术前,牙槽骨条件直接影响着治疗方案的可行性。牙槽骨作为人工牙根的"地基",其宽度直接影响种植体的稳定性与使用寿命。

正常牙槽骨宽度需满足种植体直径与周围骨质包绕的双重要求。常规单颗种植体直径约3.5-5mm,配合种植体与周围骨组织间1mm可靠距离,因此对应区域的骨宽度至少需达到5-7mm。前牙区因解剖结构特殊,骨宽度若低于4mm即存在种植风险。

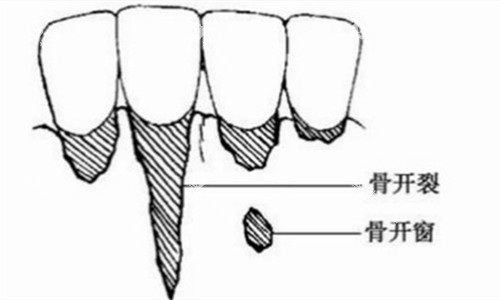

当骨宽度存在3mm以上缺损时,需通过骨增量技术改善条件。引导骨再生术(GBR)利用生物膜隔离软组织,促进骨组织再生,适合局部轻度缺损修复。大范围骨缺损则需采用块状骨移植,取自体髂骨或颌骨进行移植,骨愈合周期约需4-6个月。近年发展的骨劈开技术,通过小创口方式扩张骨宽度,可缩短治疗周期。

牙周病导致的慢性炎症是骨吸收的首要诱因,长期缺牙引发的废用性萎缩使骨宽度每年减少0.5-1mm。创伤性缺牙常伴随骨结构破坏,需CT扫描评估骨损伤程度。吸烟者骨代谢速度较常人降低40%,直接影响术后骨结合成效。

锥形束CT可精密测量骨密度与三维结构,误差范围小于0.1mm。动态咬合测试评估受力分布,避免种植体承受异常咬合力。对于存在邻牙倾斜或对颌牙伸长的情况,需先行正畸治疗建立合理咬合空间。

种植体植入后前三个月需避免咀嚼硬物,防止初期微动影响骨结合。个性化咬合垫可缓冲咬合冲击力,建议夜间佩戴。每半年进行正规维护,通过牙周探诊和影像检查监测骨水平变化。日常使用冲牙器配合软毛牙刷,保持种植体周围清洁。

完善的术前评估与科学维护,可使种植体十年存活率超过95%。建议缺牙患者在治疗前进行系统检查,根据个体骨条件制定个性化方案,确保种植修复的长期成效。定期口腔检查能及时发现骨量变化,为后续治疗争取理想时机。

· 相关阅读 ·