上颌种植覆盖义齿的种植体数量通常为4至6颗,具体需根据患者牙槽骨条件、修复方式及咬合需求综合判断。

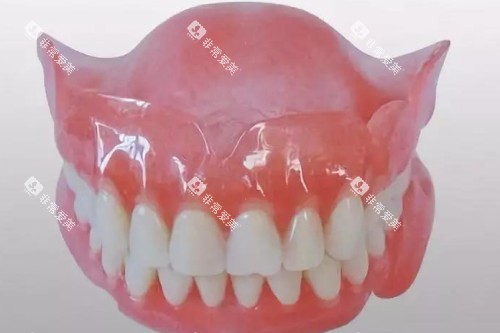

其核心优势在于通过种植体与黏膜组织的联合支持,兼顾固位稳定性与日常清洁便利性。

本文将从种植体数量选择、关键植入位置、生物力学考量及临床操作要点四方面展开分析,为患者提供科学参考。

1.黏膜支持式覆盖义齿

上颌通常植入4颗种植体,通过杆卡或球帽式附着体连接,形成平面支撑结构。

该方案适合牙槽骨条件中等的患者,种植体主要承担固位作用,咀嚼压力由黏膜和牙槽骨共同分担。

2.种植体支持式覆盖义齿

若需增强咀嚼效率,可植入6颗种植体,此时基托面积显著减小,种植体成为主要承力结构。

该方案对牙槽骨质量要求较高,适用于骨量充足且无重度吸收的患者。

3.混合支持式覆盖义齿

在牙弓前端均匀分布4颗种植体,后牙区依赖黏膜支持。

此设计平衡了固位力与舒适度,适合牙槽骨前段条件较好、后段吸收明显的患者。

1.后牙区优先原则

种植体应尽量位于后牙区(如第二前磨牙至第二磨牙区域),避免前牙区植入。

后牙区咀嚼力集中,种植体可更直接传导咬合力,减少杠杆效应导致的松动风险。若前牙区植入,需确保与后牙区种植体平行,否则可能引发基台断裂或附着体失效。

2.双侧对称分布

上颌种植体需双侧对称分布,以维持义齿的抗旋转性。

例如,在双侧头一磨牙及第二前磨牙区域各植入1颗种植体,形成四点支撑结构。若仅单侧植入,义齿易出现摆动,影响咀嚼效率。

3.避开解剖风险区

需避开上颌窦底、尖牙窝等解剖复杂区域。

例如,上颌头一磨牙根尖距上颌窦下壁较近,若骨量不足,需采用上颌窦提升术增加垂直骨量,或调整种植体轴向向腭侧倾斜,避免穿破窦底。

1.平行度控制

种植体间需保持平行,误差控制在15度以内。

若倾斜角度过大,需使用角度基台调整,否则可能导致修复体无法就位或种植体受力不均。

2.种植体间距设计

相邻种植体间距应≥3毫米,与邻牙牙根间距≥1.5毫米。

若近远中间隙不足,可减少种植体数量,采用单端桥修复方案。

例如,两颗前磨牙连续缺失时,若间隙小于14毫米,可仅在第二前磨牙区植入1颗种植体,行单端桥修复。

3.附着体系统选择

根据种植体数量选择附着体类型:

4颗种植体:推荐杆卡式附着体,通过连接杆分散应力,增强抗旋转性。

6颗种植体:可采用Locator或磁性附着体,提升固位力与舒适度。

1.术前影像学评估

需通过CBCT确认牙槽骨高度、宽度及邻牙牙根走向。

例如,上颌前磨牙区常存在唇侧倒凹,种植体需向腭侧倾斜植入,避免穿破颊侧骨壁。

2.种植体直径与长度匹配

骨量充足时,优先选择直径≥4毫米、长度≥10毫米的种植体,以降低折断风险。

若骨量不足,可采用3.3毫米钛锆合金种植体,或通过骨增量手术改善条件。

3.术后维护与复查

种植覆盖义齿需定期复查,检查附着体磨损情况及种植体周围骨吸收程度。

若发现义齿松动或黏膜压痛,需及时调整附着体或增加种植体数量。

上颌种植覆盖义齿的种植体数量与位置设计需综合考虑牙槽骨条件、修复目标及生物力学原则。

4至6颗种植体的方案可覆盖多数临床需求,但需根据患者个体差异灵活调整。

通过精密的术前规划、规范的手术操作及长期的术后维护,可显著提升种植覆盖义齿的长期成功概率与患者满意度。

· 相关阅读 ·