随着人口老龄化加剧,七十岁以上老人面临牙齿缺失问题时,种植牙成为备受关注的修复方案。然而,这一选择并非“一刀切”,需结合牙槽骨密度、全身健康状况、术后预期成效等多维度综合评估。

本文将从科学角度解析核心影响因素,帮助老年群体理性决策。

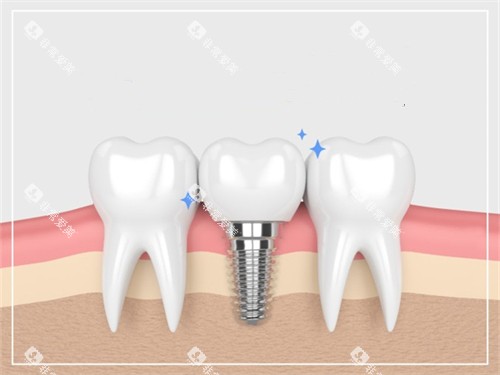

种植牙的核心原理是将人工牙根植入牙槽骨,通过骨结合实现稳固支撑。因此,牙槽骨的密度、高度和形态直接影响手术可行性。

1.骨密度要求:牙槽骨密度需达到一定标准,通常以骨密度值(T值)在-1至1之间为参考范围。若骨密度低于-2.5(骨质疏松标准),种植体初期稳定性可能不足,需通过骨增量手术(如骨移植、骨挤压)提升骨量。

2.牙槽骨形态:高度不足(低于8毫米)或宽度过窄(低于5毫米)的牙槽骨,可能限制种植体型号选择,需通过上颌窦提升术或牙槽嵴劈开术等复杂技术改善条件。

3.炎症与病变:牙槽骨若存在慢性炎症、囊肿或肉瘤,需进行病理治疗,待局部环境稳定后再行种植。

七十岁以上老人常伴有多系统疾病,需重点评估以下风险:

1.慢性疾病控制:

- 糖尿病:血糖波动会降低伤口愈合能力,增加感染风险。建议空腹血糖控制在8mmol/L以下,糖化血红蛋白≤7%。

- 心血管疾病:高血压患者需将血压稳定在140/90mmHg以下;冠心病患者需经心内科评估心功能,确保手术耐受性。

- 骨质疏松症:长期服用双膦酸盐类药物者,需警惕颌骨坏死风险,需与医生讨论停药时机。

2.生活习惯影响:吸烟者种植失败概率是非吸烟者的2-3倍,建议术前戒烟至少2周;酗酒者需控制酒精摄入,避免影响术后愈合。

3.精神心理状态:认知障碍或无法配合术后护理者,可能增加并发症风险,需家属协助监管。

种植牙的结果需平衡以下因素:

1.功能修复:种植牙可修复80%-90%的天然牙咀嚼力,但需避免啃咬硬物(如坚果、螃蟹壳),以防种植体松动或牙冠崩瓷。

2.美观与舒适度:全瓷牙冠可实现自然色泽,但牙龈退缩可能导致金属基台暴露,需定期维护牙龈健康。

3.长期维护成本:种植牙使用寿命一般为5-20年,需每半年复查,定期洁牙,避免牙周炎导致种植体周围炎。

4.替代方案对比:活动义齿成本低但舒适度差,固定桥需磨损邻牙,而种植牙无需损伤邻牙,但手术创伤较大。老人需根据经济条件、身体状况和个人需求选择。

1.术前评估:

- 口腔检查:拍摄CBCT评估骨量,检查牙周健康状况。

- 全身检查:血常规、凝血功能、心电图等,排除手术禁忌。

2.个性化方案:

- 单颗缺失:常规种植即可。

- 全口缺失:可采用All-on-4/6技术,减少种植体数量。

3.术后护理:

- 24小时内避免剧烈运动,48小时内冷敷减轻肿胀。

- 术后1周内以流食为主,避免刺激性食物。

- 遵医嘱服用抗生素和止痛药,定期复诊。

七十岁以上老人是否适合种植牙,需综合考量牙槽骨条件、全身健康、经济能力及术后维护意愿。建议选择具备口腔颌面外科资质的医疗机构,由正规团队制定方案。种植牙并非“一劳永逸”,但通过严谨评估与科学护理,可为老人带来显著的生活质量提升。

· 相关阅读 ·