“医生,我缺的是七号牙,听说这个位置骨头特别深,种牙会不会骨量不够啊?”较近在门诊,总遇到患者这样问。确实,七号牙(也就是第二磨牙)因为位置靠后、咀嚼压力大,拔牙后骨吸收往往比前牙更明显,很多人担心“骨头太薄种不了牙”。别慌,今天咱们就掰开揉碎聊聊:种七号牙到底需要多少骨量?骨量不够怎么办?植骨手术到底疼不疼?看完这篇,你心里就有底了!

七号牙藏在口腔较里面,平时刷牙容易忽略,蛀牙、根尖周炎的概率更高,很多人都是“疼到受不了”才来拔牙。但问题来了——这个位置的骨头本来就“又窄又薄”,拔牙后骨吸收更快,3-6个月可能就“缩水”30%以上。

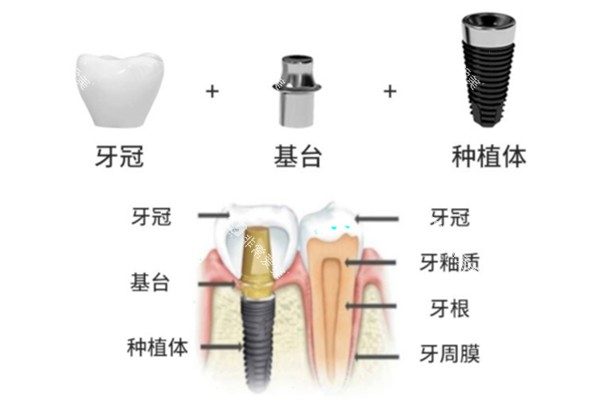

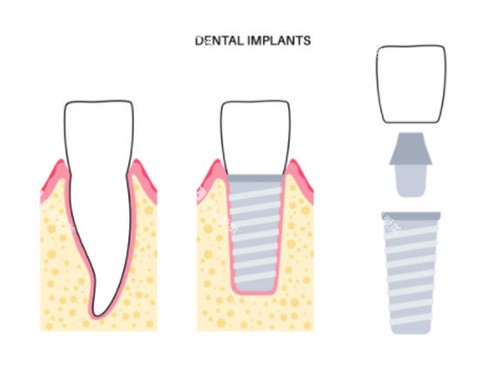

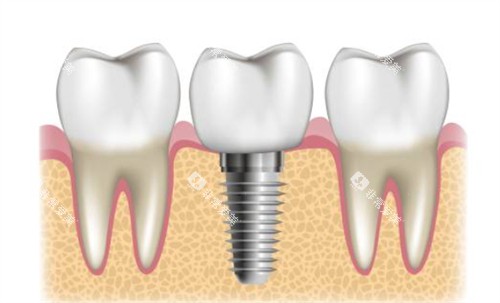

举个例子:前牙区的骨头像“小土坡”,种植体容易“站稳”;而七号牙区的骨头像“窄山脊”,种植体可能“悬空”,这时候强行种牙,就像把钉子钉在软土里,用不了多久就会松动。所以,种七号牙前,医生一定会先拍CT,重点看两个数据:骨高度(从牙槽嵴顶到下颌神经管的距离)和骨宽度(骨头较薄处的厚度)。一般来说,种植体需要至少5毫米的骨高度和3毫米的骨宽度,如果达不到,就得考虑植骨了。

如果CT显示骨量不足,别慌,植骨手术能解决大问题。简单来说,植骨就是在骨头里“填材料”,让骨头重新长起来,给种植体提供足够的支撑。常见的植骨方式有三种,咱们一个一个说:

1 自体骨移植:用自己的骨头较放心

自体骨一般取自下颌骨的外斜线(下巴附近)或颏部(下巴尖),优点是“原厂配件”,没有排异反应,成骨结果更好。但缺点是需要“多开一刀”,术后可能有点肿,适合对材料要求高的患者。

2 人工骨粉:像“水泥”一样填骨头

人工骨粉(比如羟基磷灰石、生物活性玻璃)是现在更常用的植骨材料,颗粒小、易吸收,能和自身骨头融合。手术时,医生会在骨缺损处“铺一层骨粉”,再盖一层胶原蛋白膜(防止软组织长进去干扰骨头生长),整个过程20分钟就能完成,术后反应轻,适合怕疼的患者。

3 上颌窦提升术:给“悬空”的骨头“垫高”

如果七号牙在上颌,且骨高度不足(比如离上颌窦太近),可能需要“上颌窦提升术”。简单说,就是在上颌窦底部“开个窗”,把骨粉填进去,把窦底“顶高”,让骨头重新长上去。这个手术听起来复杂,但其实在局部麻醉下就能完成,术后1-2周会有轻微鼻塞感,但改善后种牙成功概率很高。

很多人一听“植骨”就害怕,其实大可不必。现在的植骨手术都在局部麻醉下进行,术中几乎没感觉,术后可能会有轻微肿胀(像被轻轻打了一拳),3-5天就能消退。不过,术后护理很重要,这几点一定要记住:

1 别用患侧嚼东西

植骨后2周内,尽量用另一侧吃饭,避免骨头受到压力影响愈合。

2 保持口腔清洁

术后24小时不能刷牙,但可以用医生开的漱口水轻轻含漱;24小时后正常刷牙,但要避开手术区域,防止感染。

3 按时复查

植骨后3个月需要拍CT复查,看骨头长得怎么样。如果骨密度达标,就可以种牙了;如果还没长好,可能需要再等1-2个月。

1 别等骨头“缩水”太多才种牙

拔牙后3-6个月是骨吸收较快的阶段,如果拖太久,骨头可能“薄得像纸”,植骨难度和费用都会增加。建议拔牙后3个月左右就去看医生,评估骨量,早做准备。

2 别贪便宜选“小作坊”

植骨手术对医生技术要求很高,比如骨粉填多少、填在哪里、胶原蛋白膜怎么盖,都需要精密判断。如果去不正规的诊所,可能因为操作不当导致植骨失败,甚至引发感染,反而更麻烦。

3 别忽略全身健康

如果有糖尿病、骨质疏松、长期吃激素等药物,骨头愈合能力会变差,植骨前一定要告诉医生,可能需要调整方案(比如用生长因子促进骨头生长)。

种七号牙确实比前牙复杂,但只要骨量评估更准、植骨手术规范,成功概率能达到90%以上。记住,种牙不是“今天拔牙明天种”,而是需要耐心等骨头长好,这样才能让种植体“扎根”更稳,用得更久。如果你也在为七号牙的骨量发愁,不妨先拍个CT,让医生帮你算算“骨头账”,毕竟,早种牙早享受,吃嘛嘛香的日子才更幸福呀!

· 相关阅读 ·