对县域居民而言,牙齿缺失后的修复方案中,种植牙因仿真度高、使用周期长成为优先考量。但多数患者面临现实困境:前往省会城市耗时耗力,私立诊所价格模糊且资质难辨。这种情况下,县级医院能否开展种植牙服务成为关注焦点。近年来,部分县级医院通过技术引进与设备升级,已具备开展种植牙的条件。这些医院在医师支援下建立标准化流程,收费透明且符合地方经济水平,为患者提供了就近修复的可能。

县级医院的口腔科通常承担基础牙病治疗工作。随着医疗资源下沉,部分县级医院开始引入种植牙技术。这类技术落地依赖两个核心条件:一是外援医师定期驻点指导,例如省级医院具有专长的医师现场操作示范;二是本地医师完成系统化培训,包括至少三个月的种植专项进修及上百课时理论学习。通过“传帮带”模式,县域医师逐步掌握种植体植入角度设计、牙槽骨评估等关键技术环节。

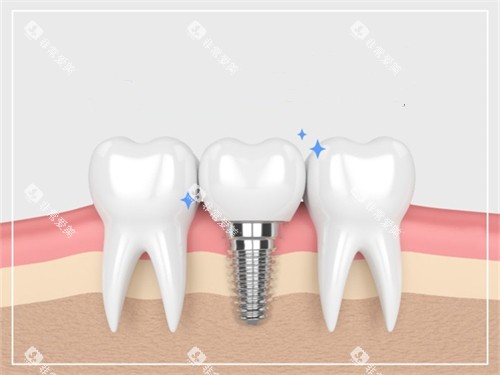

设备配置直接影响手术精细度。目前开展种植的县级医院,普遍配备口腔锥形束CT和全景X光机,可获取颌骨三维影像。少数单位引入智能化导板技术,通过术前模拟降低操作偏差。在感染控制方面,独立种植手术室配备高温高压灭菌设备,执行“一患一用一消毒”规范。

费用透明度是县级医院的突出优势。在种植体集中采购政策实施后,单颗种植总费用明显下降。目前县级医院普遍采用“基础耗材集采价+技术费”的计价模式,其我国产种植体组合价格较为亲民,进口系统则按品牌公开报价。所有费用包含术前检查、种植体植入及基台安装,无后续增项收费。

术后维护机制趋于完善。区别于私立机构短期跟踪,县级医院依托居民健康档案系统建立种植牙专属档案。患者术后首年需接受三次复查,通过牙周探诊和影像检查评估骨结合状态。针对常见并发症如种植体周围黏膜炎,医院提供应急处理通道。这种系统化维护对延长种植体使用寿命具有实际意义。

实际治疗数据更具说服力。某县医院口腔科记录显示,一年内完成的87例种植中,单颗后牙缺失占比达71%。这类病例因咀嚼功能需求迫切,且牙槽骨条件普遍较好,手术成功概率稳定。前牙美学区种植则需严格筛选,对牙龈薄、骨量不足的患者,医院会建议转诊至上级单位。

复杂病例处理能力仍待提升。当患者伴有重度糖尿病或长期牙周病时,县级医院往往采取谨慎态度。部分单位通过与市级医院建立远程会诊机制,共享诊疗方案。对于需植骨或上颌窦提升的复杂操作,目前主要依赖外援医师现场支持,本地医师尚处技术积累阶段。

确认医院资质是决策头一步。患者可现场查验口腔科是否公示《种植技术临床应用许可》,该文件表明医院通过卫生主管部门的技术审核。同时观察诊室分区是否独立设置种植手术室,避免在普通牙科诊位操作的非规范行为。

医师经验评估尤为关键。建议面诊时询问主诊医师三个问题:近一年操作种植手术数量、复杂种植处理实例、进修培训经历。具有专长的医师应能提供完整培训证明,并对技术难点有清晰解决方案。警惕过度约定“即种即用”或“不折不扣成功”的宣传。

材料验证不可忽视。无论选择国产或进口种植体,患者有权要求查看密封包装的医疗器械注册证编码。正规渠道采购的种植体可通过官网验证序列号。术后保存收费明细单,作为后续维权的依据。

种植牙在县级医院的开展,本质是医疗资源普惠化的具体实践。它解决了部分患者出行难、费用高的核心痛点,但技术覆盖面仍存在局限。患者需结合自身口腔条件做出平衡选择,在便利性与医疗质量间寻求适宜方案。随着技术培训深化和设备持续升级,县级医院有望成为简单种植病例的可靠选择。

· 相关阅读 ·